第一作者:张潇喜(1997-),女,四川成都人,在读本科生。E-mail:996494248@qq.com

以青藏高原东部高寒沙化草地为研究对象,通过比较分析狭叶红景天( Rhodiola rosea)、硬秆仲彬草( Kengyilia rigidula)、垂穗披碱草( Elymus nutans)和高山红柳( Salix cupularis)4种乡土植物对沙化草地的土壤理化性质、土壤酶活性及微生物生物量的影响,旨在为高寒草地沙化地生态植被的重建与恢复选择适宜的治理植物提供理论依据。结果显示:1)种植4种植物治理恢复5年后,土壤含水量均有显著升高( P<0.05),土壤容重和土壤pH有不同程度的下降,垂穗披碱草处理下土壤含水量最高,与对照相较增加了357.70%;2)植被恢复显著提高了土壤中与碳氮磷循环相关的各种酶的活性( P<0.05),其中狭叶红景天样地中的土壤纤维素酶、过氧化物酶、蔗糖酶、蛋白酶和磷酸酶活性最高,分别为对照的3.19、1.98、3.22、1.87和4.59倍。3)种植4种植物治理恢复5年后,不同土壤微生物生物量碳(MBC)、微生物生物量氮(MBN)均有显著提高( P<0.05),狭叶红景天的MBC、MBN和微生物生物量碳氮比(MBC/MBN)均为最高,分别为对照的4.39、3.46和1.27倍;4)种植狭叶红景天和高山红柳样地,土壤酶活性与土壤理化性质及微生物生物量呈极显著( P<0.01)和显著( P<0.05)相关,种植垂穗披碱草样地,土壤酶活性与土壤理化性质及微生物生物量相关性较差。研究表明,4种植物种植5年后,狭叶红景天对高寒沙化草地的土壤特性改善更明显。

Desertification has already become a serious threat to alpine meadows in southeastern Tibetan Plateau, and to provide scientific evidence for selecting adaptive plant species and a reasonable direction for recovering desertified alpine meadows, the effects of four native plant species, including Rhodiola rosea, Kengyilia rigidula, Elymus nutans, and Salix cupularis, on soil physicochemical properties, soil enzymes, and soil microbial biomass were explored in this study. The results showed that: 1) After five years of vegetation restoration, soil moisture increased significantly ( P<0.05), and increased the most (by 357.70%) in the treatment with E. nutans among the four plant species; meanwhile, both soil pH and bulk density decreased at different levels for the different species; 2) Activities of soil enzymes related to carbon, nitrogen, and phosphorus cycles increased significantly ( P<0.05), and the activities of cellulase, peroxidase, sucrase, protease, and phosphatase in the treatment with R. rosea, which were 3.19, 1.98, 3.22, 1.87, and 4.59 times that of the control, respectively, exhibited the highest values than the others; 3) Soil microbial biomass carbon (MBC) and nitrogen (MBN) increased significantly ( P<0.05), and soil MBC, MBN, and microbial biomass carbon to nitrogen ratio (MBC/MBN), which were 4.39, 3.46, and 1.27 times that of the control, respectively, were the highest in the treatment with R. rosea; 4) The correlations between soil enzyme activity, soil physicochemical properties, and microbial biomass factors were significant in the two treatments with R. rosea and S. cupularis; however, these correlations were not observed in the treatment with E. nutans. The results indicated that R. rosea could embody the best approach to restore desertified alpine meadows among the four native plant species after five years of planting.

青藏高原东部被称为“ 天然水库” [1], 是黄河的重要水源涵养地[2], 青藏高原生态系统十分脆弱和敏感[3], 对区域乃至全球生态有着深远的影响[4, 5, 6]。近年来, 由于全球气候变化和人类干扰, 青藏高原东部草原严重退化, 沙化面积不断扩大, 已成为黄河上游的严重生态问题[5], 威胁着当地生态安全和经济发展。目前, 对青藏高原沙化草地生态恢复措施的研究主要集中在栽培草地机械沙障恢复、栽培草地围封恢复、人工植被恢复等方面[7]。人工植被恢复是通过种植固沙植物, 提高植被覆盖率, 增加地表粗糙程度, 降低贴地面风速, 减少风沙流对地表的吹蚀, 以治理退化草地的方式[8]。适宜的植物种类能促进土壤理化性质的改善, 提高土壤肥力, 增强植被自行繁殖和再生能力[7]。因此, 研究不同植物种类对沙化草地土壤综合性能的提升效果, 是防治高寒草地沙化的关键点之一。土壤理化性质可以反映草地退化和恢复程度[9]。土壤酶作为促进土壤生态系统养分循环的生物催化剂, 是判别草地土壤肥力与质量的重要指标[10]。土壤微生物生物量对土壤条件变化非常敏感[11], 微生物指标可用来评价退化生态系统中生物群系与恢复功能之间的联系[12]。因此, 土壤酶及微生物能够准确而快速地衡量退化草地的土壤质量状况, 对沙化草地生态系统的恢复具有重要意义。

近年来, 青藏高原高寒草地的沙化引起了诸多研究者的关注, 对青藏高原高寒草地沙化、退化规律和成因的研究很多[13], 主要集中在地上植被、啮齿类动物及土壤理化性质的变化等几方面[14], 但对沙化治理过程中, 植被种类的选择[15]及其对土壤微生物及酶活性影响的研究[16]鲜有报道。乡土植物被广泛应用于植被恢复治理中, 具有不可替代的优势[17]。以适合的植物种建立合理的群落结构, 形成以当地乡土植物为优势种的稳定群落, 一直是生态治理恢复研究的热点问题[18]。目前, 青藏高原东部的沙化草甸人工植被恢复虽然取得了一定成效, 但是这些植物在高寒沙化草地生态恢复中所起的综合作用, 以及它们改善土壤环境条件方面的生态学原理和内在机制仍不清楚。明确不同植物在沙化草地恢复过程中的内在机制及作用的关键因子, 对于今后在这一区域筛选出高效的治沙植物并推广应用具有极其重要的现实意义。本研究通过研究在人工植被恢复治理模式下, 4种乡土植物对高寒沙化草地土壤的改善效果, 比较它们对土壤理化性质、酶活性及微生物量的影响, 以初步选择适合于当地条件的优良治沙植物种, 并探索各种植物对土壤理化性质、土壤酶活性和微生物量影响之间的关系及原理, 为高寒草地沙化生态植被重建与恢复提供理论依据。

试验地位于四川省阿坝州红原县瓦切乡(33° 10' N, 102° 37' E), 海拔3 366 m, 平均海拨在3 600 m以上。年均降水量753 mm, 主要集中在5-10月, 年均气温为1.1 ℃, 极端最低气温-36 ℃, 极端最高气温25 ℃, 年均积雪期为76 d, 无绝对无霜期。日照时间长, 辐射强, 年均日照时间2 158.7 h, 太阳辐射年总量6 194 MJ· m-2。试验地位于1998年建立的省级沙化治理示范区, 主要采用围栏禁牧的方式进行治理。参照国家标准“ 天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标(GB19377-2003)” , 以植被覆盖度为指标, 评定此区域治理前完全沙化, 植被盖度0%, 无植被存活, 土壤质地为纯砂土。本研究所选择的4种乡土植物已在此沙化治理示范区分片单植5年。灌木均采用扦插的方式, 禾本科草本种植方式为条播, 狭叶红景天(Rhodiola rosea)采用块根种植。同时, 施用牛、羊粪以改善土质结构, 提高裸露沙地肥力, 建立网围栏进行封育。

1.2.1 试验设计 本研究采用单因素试验设计, 以裸露沙地为对照, 以不同植物种为影响因素, 包括狭叶红景天、硬秆仲彬草(Kengyilia rigidula)、垂穗披碱草(Elymus nutans)和高山红柳(Salix cupularis)4种植物, 均已在高寒沙化草地种植5年。4种植物均为青藏高原东缘乡土物种, 在当地气候条件下具有较强的生存能力, 各研究样地已分别形成以这4种植物为优势种的结构简单的植物群落。在2016年8月初进行试验取样工作, 研究各植物群落中土壤理化性质、土壤微生物生物量和土壤酶的特征。在单植高山红柳的植物群落中, 随机设置5 m× 5 m的重复样方10个; 在单植狭叶红景天等3种草本植物的群落中, 分别随机设置1 m× 1 m的重复样方10个。在每个样方内按对角线取样法采集土样, 带回实验室进行测试分析。

1.2.2 土样采集 每个样方用直径为5 cm、长度为20 cm的土钻采用五点取土法分别采集5份土壤(0-5 cm)进行混合, 将5份土样混匀后, 一部分过2 mm筛后4 ℃保存, 用于测定土壤微生物量碳、氮。另一部分风干过筛, 用于测定土壤水分、pH和土壤酶。土壤容重采用环刀法测定。

1.2.3 土壤含水量、pH和土壤微生物生物量碳、氮的测定 土壤微生物量碳、氮采用氯仿熏蒸-K2SO4提取法(FE)测定, 换算系数均为0.45。土壤含水量采用烘干法测定。土壤pH采用无二氧化碳蒸馏水(水土比1:2.5)浸提后, pH计测定, 测定结果均以干重计[19]。

1.2.4 土壤酶测定 蔗糖酶活性测定采用比色法, 脲酶活性测定采用靛酚蓝比色法, 磷酸酶活性测定采用磷酸苯二钠比色法, 过氧化物酶活性测定采用容量法, 纤维素酶活性测定采用硝基水杨酸比色法测定, 多酚氧化酶活性测定采用邻苯三酚比色法, 蛋白酶活性测定采用福林法[20]。

使用Excel 2010对数据进行整理, 分别对不同植物种处理下的土壤理化性质、酶及微生物量用SPSS 19.0进行单因素分析及显著性检验, Sigmaplot 10.0进行绘图。

植被恢复对土壤含水量均有显著的促进作用(P< 0.05)(图1), 狭叶红景天、高山红柳、硬秆仲彬草、垂穗披碱草处理下, 土壤含水量与对照相比分别增加了268.60%、226.39%、246.74%和357.70%。垂穗披碱草处理下, 土壤含水量显著高于其他物种处理(P< 0.05), 且达到了76.04 mg· kg-1。植被恢复对土壤容重均具有显著的降低作用(P< 0.05), 但各物种间无显著差异。狭叶红景天、高山红柳、硬秆仲彬草、垂穗披碱草处理下, 土壤容重与对照相比分别减少了9.08%、10.04%、6.67%和5.69%。在狭叶红景天和硬秆仲彬草处理下, 土壤pH有显著下降趋势(P< 0.05), 但不同物种之间差异不显著(P> 0.05)。且狭叶红景天处理下, 土壤pH降低到最小值, 为6.92。总之, 这4种植物在高寒沙化草地种植5年后, 均明显改善了土壤基本理化性质, 显著提高了土壤含水量, 降低了土壤容重和pH。

与对照相比较, 不同植被恢复5年后均能显著提高各种土壤酶活性(P< 0.05), 但垂穗披碱草处理下纤维素酶活性降低(图2)。不同土壤酶活性在各物种之间也有差异。狭叶红景天样地中, 土壤纤维素酶活性和土壤蛋白酶活性显著高于其余3个物种(P< 0.05), 与对照相比分别提高了133.96%和86.83%, 且蔗糖酶活性、过氧化物酶活性和磷酸酶活性也均高于其他处理, 与对照相比较分别提高了221.9%、97.81%和359.1%; 垂穗披碱草样地中脲酶活性最高(P< 0.05), 达到了8.50 mg· (g· 24 h)-1, 是对照的4.34倍。硬秆仲彬草样地中多酚氧化酶活性最高, 与对照相比较提高了74.60%。

与对照相比较, 植被恢复对沙化地土壤微生物生物量碳(MBC)含量和氮(MBN)含量均有显著的提高作用(P< 0.05), 但MBC/MBN的变化幅度较小, 集中在5.91~7.48; 在狭叶红景天和高山红柳处理下, MBC/MBN与对照相比较差异显著(P< 0.05); 狭叶红景天处理下, MBC、MBN和MBC/MBN的含量均最高, 分别为对照的4.39、3.46和1.27倍; 高山红柳处理下MBC、MBN和MBC/MBN的含量次之, 与对照相比较分别提高了271.42%、218.41%和16.68%; 狭叶红景天处理下, MBC含量显著高于高山红柳(P< 0.05), 而MBN含量和MBC/MBN差异不显著。因此, 狭叶红景天与高山红柳对该沙化地土壤微生物促进效果最好。

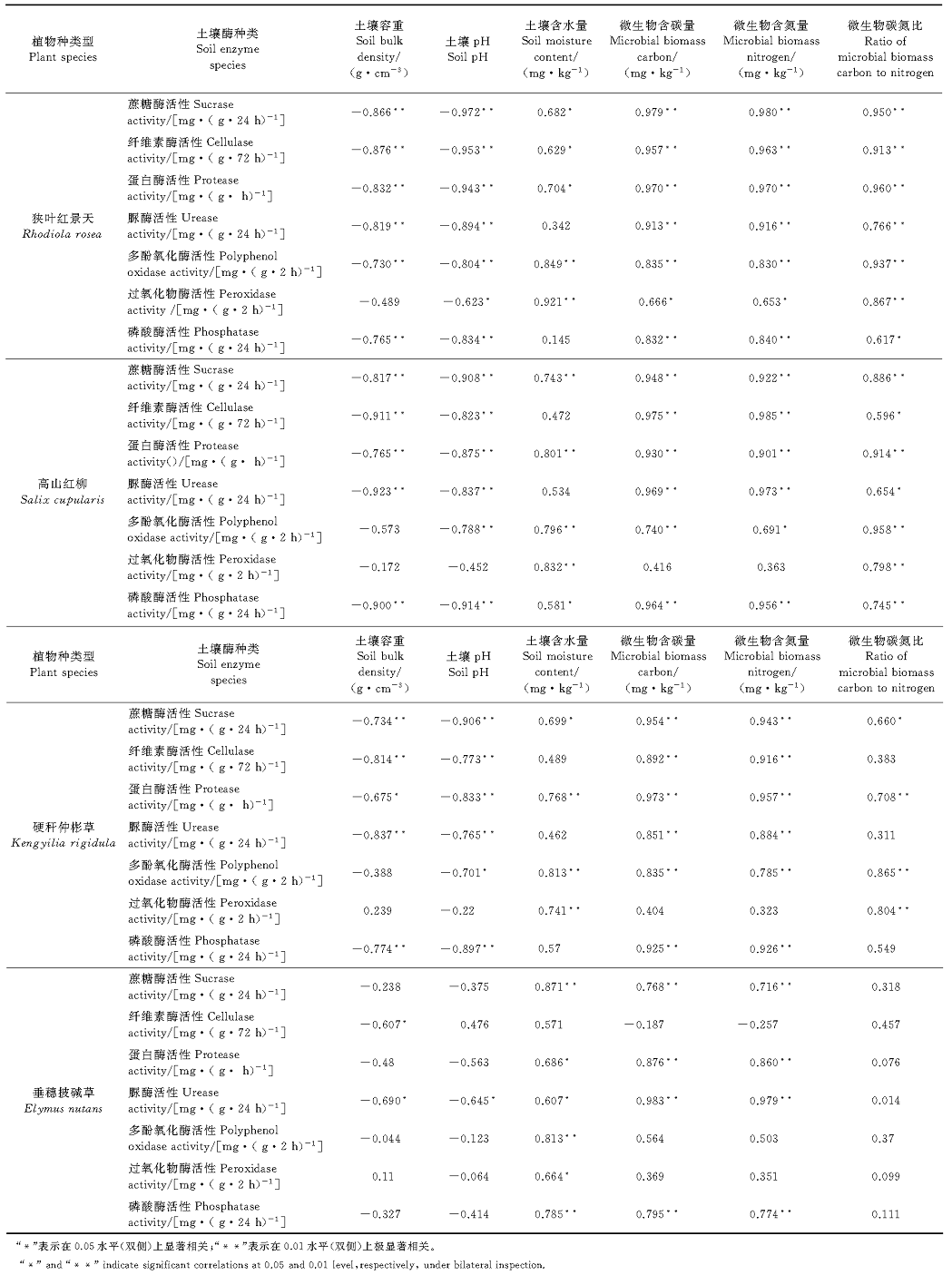

种植4种植物后, 土壤酶活性与土壤理化性质及土壤微生物特性呈显著(P< 0.05)或极显著(P< 0.01)相关(表1)。在狭叶红景天处理下, 大多数酶与土壤理化性质及微生物生物量都呈显著(P< 0.05)或极显著(P< 0.01)相关, 但脲酶活性和磷酸酶活性与土壤含水量相关性不显著(P> 0.05), 过氧化物酶与土壤容重相关性不显著(P> 0.05)。在高山红柳处理下, 纤维素酶活性和脲酶活性与土壤含水量相关性不显著(P> 0.05), 多酚氧化酶活性与土壤容重相关性不显著(P> 0.05), 过氧化物酶活性与土壤容重、土壤pH、MBC和MBN相关性均不显著(P> 0.05); 在硬秆仲彬草处理下, 纤维素酶、脲酶及磷酸酶与土壤含水量和MBC/MBN相关性不显著(P> 0.05), 过氧化物酶与土壤容重、土壤pH、MBC和MBN相关性均不显著(P> 0.05)。垂穗披碱草处理下, 土壤纤维素酶仅与土壤容重呈显著负相关(P< 0.05), 多酚氧化酶和过氧化物酶仅与土壤含水量分别呈极显著(P< 0.01)和显著(P< 0.05)相关, 且MBC/MBN与各种酶活性均没有显著相关性(P> 0.05)。说明, 垂穗披碱草对高寒草甸区沙化草地土壤理化性质的综合改善效果可能稍差。

| 表1 不同植物种的土壤酶活性与土壤理化性质及微生物量的相关性分析(n=10) Table 1 Pearson correlation analysis between soil factors and enzyme activity(n=10) |

植被退化是高寒草地土壤退化的直接原因[21], 人工植被恢复均能在短期内迅速增加地上生物量, 产生较明显的治理效果, 但不同植物种建立的人工植被产生的恢复效果存在差异[15]。因此, 本研究针对不同沙化草地恢复植物种, 分析了青藏高原高寒草地沙化治理恢复过程中土壤性质的差异, 对高寒草地沙化生态系统生态恢复具有重要的理论和实践意义。

土壤理化性质、酶及土壤微生物量的多少及其变化在表征土壤性质方面发挥着重要作用[11, 22, 23]。研究表明人工植被恢复能有效改善土壤的理化性质。4种植物均使高寒沙化草地的土壤容重降低, 这可能是因为人工植被恢复后植物的生长改善了土壤, 增加了土壤中的有机质含量[24]。同时, 土壤含水量也有增加, 原因可能在于恢复5年的植被覆盖率增加, 水分渗透较慢, 蒸散蒸发量较低[25]。土壤微生物群落是草地地下生态系统的重要组成成分, 在有机质分解, 能量转换及元素循环中起着决定性作用[26]。本研究中, 4种植物样地中土壤微生物量都有增加, 原因可能是恢复5年的退化草地中具有较多根量和凋落物, 改善了土壤环境, 促进了土壤有机质的形成和积累, 给土壤微生物的生长提供了充足的食物来源和良好的生长环境, 从而促进土壤微生物数量的增加[27]。但不同植物种样地之间有一定的差异, 这可能是由于在不同植物样地中, 植物种提供凋落物的数量和类型有差别, 影响了微生物的数量[28]。

土壤酶与微生物被认为是最敏感的影响土壤质量生物学指标之一[29]。在本研究中, 种植植物治理恢复5年后的7种酶活性有明显变化, 植被恢复影响了酶的活性, 在沙化草地的治理恢复过程中起着积极的作用[30, 31]。人工植被恢复使得原本裸露的沙地有了植物, 土壤微生物代谢活跃、生长旺盛, 呼吸作用增强[32], 从而使土壤酶活性上升。蔗糖酶和纤维素酶活性是表征土壤肥力水平和碳素循环的重要指标[33, 34]; 蛋白酶和脲酶活性在促进土壤氮素地球生物化学过程和表征土壤的供氮能力上有着重要作用[33, 34]; 过氧化物酶和多酚氧化酶的活性是表征有机质转化速度和含量的重要指标[7, 35]。本研究中4种乡土植物, 狭叶红景天可更好地促进沙化地土壤碳循环; 垂穗披碱草可更好地促进沙化地土壤氮循环; 狭叶红景天、高山红柳和垂穗披碱草可较好地促进土壤中腐殖质的形成。此外, 不同物种之间的酶活性存在差异原因可能在于不同物种向土壤中输入的凋落物以及其根系的分泌物不同[36]; 同时, 各自生理形态的差异导致的土壤含水量和养分含量的不同也是造成土壤酶活性差异的原因[37]。

土壤是复杂的平衡系统, 土壤系统的维持需要各种因素的相互依存与相互作用[29]。在本研究中比较了种植4种乡土植物后土壤酶与土壤理化性质及微生物量的相关性, 大多数酶活性都与土壤理化性质及微生物量呈显著(P< 0.05)或极显著(P< 0.01)相关。杨志新和刘树庆[38]研究发现, 土壤微生物的生长和繁殖被抑制可导致植物体内酶的合成与分泌的减少, 而当植物根际的活性物质和动物残体的腐烂分解使土壤微生物活动旺盛时, 土壤酶活性则会提高[39]。在本研究中, 不同植物种对土壤理化性质的影响大小不同, 相较而言, 垂穗披碱草样地中土壤酶活性与土壤理化性质及微生物量的相关性较差。土壤微生物是土壤酶的重要来源[33], 垂穗披碱草样地中的微生物活性不高, 土壤酶对底物的转换受到抑制, 营养物质循环较缓[23], 垂穗披碱草对土壤性质的改良效果不大。而狭叶红景天样地中土壤酶活性与土壤理化性质及微生物量的相关性较好, 这可能是因为狭叶红景天是双子叶植物, 提供的凋落物中纤维素等含碳大分子物质比例低, 可提供更优质的凋落物, 使得土壤的微生物群落更为丰富。微生物量碳氮比通常能够反映土壤微生物群落结构[40], 相比其他物种, 狭叶红景天及高山红柳样地中微生物量碳氮比较高且与各种酶均呈显著(P< 0.05)或极显著(P< 0.01)相关, 说明狭叶红景天和高山红柳样地中土壤微生物区系组成的改善, 使土壤微生物分泌的酶的质和量都有提高, 促进了有机残体的分解及养分的释放[41]。

从总体来看, 综合比较4种植物种对高寒沙化草地土壤的恢复效果, 虽然供试的4种乡土植物都可以在高寒沙化草地中存活并对沙化土壤性质的改善起到一定效果, 但狭叶红景天对高寒沙化草地的土壤特性改善最明显。因此, 狭叶红景天作为高寒沙化草地的恢复物种更适宜。也有更多的研究表明多种植物种相结合的方式能更好地治理恢复沙化地, 何群等[15]研究, 灌木与灌草结合的治沙模式更有利于提高沙化土壤肥力的恢复。蒲琴等[42]研究, 在恢复川西北沙化草地植被时, 以燕麦(Avena sativa)为先锋植物, 并配合种植多年生禾本科植物, 能更好的改善和促进氮素的积累, 有利于沙化地的恢复。也有研究[43]表明, 与围封禁牧措施相比, 合理放牧恢复措施更有利于草地生态系统的恢复及草地畜牧业的可持续发展。因此, 今后可加强对植物种的选择和不同恢复措施相结合的治理模式的研究。

(责任编辑 苟燕妮)

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|