第一作者:李雪枫(1974-),女,宁夏隆德人,讲师,博士,主要从事植物保护与资源利用研究。E-mail:xfli0922@163.com

为明确热带常见杂草飞扬草( Euphorbia hirta)的种子萌发特性,本研究运用培养皿滤纸法和盆栽法,分别研究温度、光照和水分条件对飞扬草种子萌发和幼苗生长的影响。结果表明,飞扬草种子在20~40 ℃范围内均可萌发,其中30 ℃为种子萌发的最适温度(萌发率和萌发指数均最大),25 ℃时幼苗生长最好(根长/苗长为1.031)。恒温条件(25 ℃)下,光照8~24 h时的种子萌发率无显著差异(平均值94.07%)、光/暗0 h/24 h时萌发率降至52%( P<0.05),萌发指数随光照时间缩短先增大后降低,光/暗16 h/8 h时最大(93.93),0 h/24 h最低(30.59);有光照时幼苗的根长均显著大于苗长,无光照时苗长显著大于根长( P<0.05)。变温条件(光/暗,35 ℃/25 ℃)下,光照时长对飞扬草种子萌发率和幼苗苗长无显著影响( P>0.05),随光照时长缩短萌发指数和幼苗根长均显著减低( P<0.05)。综合各指标,12~16 h光照为飞扬草种子萌发和幼苗生长的最佳光照条件。25 ℃、光/暗12 h/12 h条件下,飞扬草在土壤最大持水量60%时的种子出苗率达39%、幼苗根长苗长比为1.10∶1。

To examine germination characteristics of the common weed Euphorbia hirta in tropical farmland and forest land, we studied the effects of temperature, light and water conditions on germination and seedling growth of E. hirta using petri-dish and pot-culture methods. The results showed that E. hirta seeds germinated between 20~40 ℃; the optimum germination temperature was 30 ℃, where germination rate and germination index were the highest. The optimum temperature for seedling growth was 25 ℃, where the root∶shoot ratio was 1.03∶1. Under constant temperature (25 ℃), there was no significant difference among seed germination rates with light length of 8-24 h (the average value was 94.07%); germination rate was reduced to 52% at 0 h/24 h (light/dark, L/D). The germination index first increased and then declined with shortened light length, with a maximal value of 93.93 at 16 h/8 h (L/D) and minimal value of 30.59 at 0 h/24 h (L/D). Seedling root lengths were markedly longer than shoot lengths with light and the opposite without light ( P<0.05). Under fluctuating temperature conditions (L/D:35 ℃/25 ℃), seed germination rate and seedling shoot length had no significant change ( P>0.05), but germination index and seedling root length were significantly decreased with shortened light length ( P<0.05). We concluded that light length of 12-16 h was the optimum light condition. Optimum seed germination and seedling growth of E. hirta occurred when soil moisture was 60% of the maximum water-holding capacity at 25 ℃ with 12 h/12 h (L/D), where emergence rate and root:shoot ratio were 39.38% and 1.10∶1, respectively.

飞扬草(Euphorbia hirta), 大戟科(Euphorbiaceae)大戟属一年生草本[1]。高30~70 cm, 茎被褐色或黄褐色粗硬毛; 叶对生, 披针状长圆形, 顶端极尖或钝, 基部偏斜, 两面被柔毛, 背面及脉上的毛较密, 叶柄极短; 花小, 于叶腋处聚集成头状, 总花梗极短; 蒴果卵状三棱形; 种子近圆状四棱形[2], 分布于我国热带和亚热带的各省(区) [1, 2], 日本、菲律宾、印度尼西亚、中印半岛、印度地区等亦有分布[2], 其花果期漫长(4月-11月), 蒴果被短柔毛, 易蔓延扩繁, 是世界热带和亚热带常见杂草, 危害我国热区旱田、果园、橡胶园、茶园和草坪绿地等目标植物生长[3, 4, 5]。飞扬草也是外来有害生物螺旋粉虱(Aleurodicus disperses)[6]和病原真菌粉孢属(Oidium sp.)[7]的主要寄主, 具有向热带果蔬产业传播病虫害的危险性。因此, 飞扬草的预防与控制逐渐成为杂草防治的重要关注对象。

杂草生物学和生态学特性及其规律的研究对了解杂草扩繁过程、制定杂草防治策略和探索杂草防治技术具有重要的理论和实践意义[8]。种子是种子植物所特有的繁殖器官, 在植物界系统发育地位最高、形态结构最复杂[9], 种子萌发是杂草扩繁、蔓延危害的基础[10, 11], 多种环境条件影响和制约着杂草种子的萌发和成苗率[11, 12, 13], 可通过杂草种子萌发条件来预测预报杂草的发生和危害情况[8], 并据此提出科学、安全、健康的杂草防控方法和治理措施[8, 9]。目前, 关于飞扬草生物学和生态学特性方面的研究比较少, 仅在其种子和幼苗形态特征描述[14]、直立和匍匐两种生态型分化的原因[15]、有利于其生长和存活的因素[16, 17]等方面有文献报道, 但对于种子萌发等生物学特性及其相关的研究鲜见报道。温度、光照、水分和播种深度为种子萌发和幼苗生长研究所选用的主要环境因子[18, 19, 20], 本研究着眼于海南省丰沛的水热条件, 分析温度、光照和水分对飞扬草种子萌发的影响, 以期了解飞扬草种子萌发的主要环境条件, 制定合理、科学的控制飞扬草扩散蔓延的预防措施和治理措施。

1.1.1 供试种子 于2015年6月~8月随机采集海南大学校园及其周边地区飞扬草成熟个体, 自然风干后, 在实验室内筛除杂质, 保存于通风干燥处。用0.1 mg天平测得该批飞扬草种子千粒重为0.089 6 g。

1.1.2 供试土壤 供试土壤情况见参考文献[12]。

挑选大小基本一致、颗粒饱满的飞扬草种子, 参考李雪枫等[12]的试验方法:用10%的H2O2消毒5 min后用蒸馏水冲洗干净, 每皿40粒均匀排列于直径12 cm、铺有两层灭菌滤纸培养皿, 加蒸馏水5 mL后, 上盖置于湿度70%、光照强度15 000 lx的人工气候箱萌发。

1.2.1 温度条件 预试验表明, 在光/暗12 h/12 h条件下, 恒温18 ℃时飞扬草种子完全不萌发。设置光/暗12 h/12 h, 20、22、25、30、35、38和40 ℃共7个温度处理。试验共进行7 d, 每天计数已萌发种子数, 并补充适量蒸馏水。第7天时量测每皿每株幼苗的苗长和根长。每个处理4次重复。

1.2.2 光照条件 检测恒温和变温两种温度条件下, 不同时长光照对飞扬草种子萌发的影响。恒温光照试验:25 ℃条件下设置光/暗24 h/0 h(全光照)、16 h/8 h、12 h/12 h(光暗12 h交替)、8 h/16 h和0 h/24 h(全黑暗)共5个处理; 变温光照试验:光照时温度35 ℃、黑暗时温度25 ℃, 设置光/暗16 h/8 h, 12 h/12 h和8 h/16 h共3个处理。试验共进行7 d, 每天补充适量蒸馏水一次, 并检测每皿萌发数, 第7天时量测每皿每株幼苗的苗长和根长。每个处理4次重复。

1.2.3 水分条件 采用盆栽法进行测定。于每个花盆土壤表层均匀撒播40粒飞扬草种子后覆土0.1~0.2 cm。根据用环刀法测定的供试土壤的最大持水量[21], 设置土壤最大持水量的40%、50%、60%、70%和80%共5个浇水处理, 每天浇水一次, 每隔24 h称量花盆和土壤的总重量, 测算失去的土壤水分, 再给每个花盆补浇散失的水分, 使花盆内的土壤水分含量在试验期内一直保持在设定水平。每个浇水量4个重复。花盆置于人工气候箱(25 ℃, 光/暗12 h/12 h, 湿度70%, 光照强度15 000 lx)萌发。第15天计数出苗数, 测量每盆所生长幼苗的苗长, 然后小心冲洗花盆内泥土, 抖出幼苗根系, 量测根长。

萌发率(Germination rate, GR)、萌发指数(germination index, GI)和出苗率的计算方法[19]如下:

GR=(试验结束时已萌发种子数/供试种子总数)× 100%;

GI=∑ Gt/Dt.

式中:Gt指第t天的已萌发种子数, Dt为对应的天数。

出苗率=(试验结束时的出苗数/供试种子总数)× 100%。

用SPSS 18.0对萌发率、萌发指数、根长和苗长等各检测指标进行单因素方差分析, 并在置信水平P=0.05用Tukey法进行同一指标在不同处理间的差异显著性检验; 用Independent-Samples T Test法对不同处理下飞扬草幼苗的根长和苗长差异进行显著性检验。用Excel 2003作图。所有数值均表示平均值± 标准误差(Mean± SE)。

2.1.1 温度对飞扬草种子萌发的影响 飞扬草种子在20 ℃时萌发率是40 ℃时的4倍左右, 二者差异显著(P< 0.05)(表1), 但20 ℃时萌发指数虽大于40 ℃时的, 但二者差异不显著(P> 0.05)。随温度升高, 萌发率和萌发指数均呈先升高后降低的趋势, 25、30和35 ℃时的萌发率较高, 平均值达94%, 3个温度间无显著差异; 25与30 ℃时的萌发指数较高, 处理间无显著差异。40 ℃时, 种子萌发率和萌发指数分别仅为最大值的7%和4.50%(表1)。综上, 飞扬草种子萌发最适温度为30 ℃。

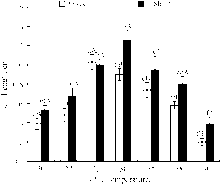

2.1.2 温度对飞扬草幼苗生长的影响 随着温度的升高, 飞扬草幼苗的生长长度均呈先升高后降低的变化趋势(图1)。25 ℃时的根长显著高于其它温度下的(P< 0.05), 20和22 ℃间、22和38 ℃间的根长均无显著差异(P> 0.05); 30 ℃时苗长显著高于其它温度时的, 20和22 ℃间、22和38 ℃间、35和38 ℃间的苗长均无显著差异。25 ℃时, 飞扬草幼苗的根长和苗长间差异不显著, 其它温度下均为苗长显著大于根长。

| 表1 温度对飞扬草种子萌发的影响 Table 1 Effect of temperature on the germination of E. hirta seed |

2.2.1 恒温下光照时长对飞扬草种子萌发的影响 25 ℃时, 飞扬草种子萌发率随光照时间缩短呈逐渐降低趋势(表2), 但全光照和光暗交替条件下的萌发率间无显著差异(P> 0.05); 全黑暗时萌发率虽显著低于各光照条件时的, 但仍高达52%。萌发指数随光照时间缩短呈先增大后降低趋势(表2), 光/暗16 h/8 h时最大, 全黑暗时显著低于其它各个处理。

| 表2 不同温度条件下光照时长对飞扬草种子萌发的影响 Table 2 Effect of light length on the germination of E. hirta seed under different temperature conditions |

2.2.2 恒温下光照时长对飞扬草幼苗生长的影响 25 ℃时, 5种光照条件下幼苗的苗长随光照时间缩短呈逐渐增长的趋势(图2), 其中全黑暗时的苗长是全光照时的2.98倍; 而根长呈逐渐缩短的趋势, 全黑暗时的根长比全光照时缩短54.84%。光照条件下的根长显著大于苗长, 全光照时根长是其苗长的2.30倍, 而全黑暗条件下苗长显著大于根长(P< 0.05), 是其根长的2.88倍。

2.3.1 变温下光照时长对飞扬草种子萌发的影响 光/暗35/25 ℃时, 在3种光照条件下飞扬草种子萌发率无显著差异(P> 0.05), 平均约93%(表2), 其萌发指数随光照时间缩短呈逐渐降低趋势, 但光/暗16 h/8 h与12 h/12 h条件下均无显著差异, 光/暗8 h/16 h时显著低于其它两个光照处理(P< 0.05)。

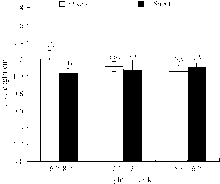

2.3.2 变温下光照时长对飞扬草幼苗生长的影响 光/暗35/25 ℃时, 飞扬草幼苗苗长在3种光照条件下无差异显著(P> 0.05), 均值1.07 cm; 根长随光照时间缩短逐渐缩短(图3), 光/暗8 h/16 h时的根长比16 h/8 h时短12.50%(P< 0.05)。光/暗16 h/8 h时的苗长显著短于根长, 但12 h/12 h与8 h/16 h时的苗长与根长之间均无显著差异。

| 图2 25 ℃恒温下光照时长对飞扬草幼苗生长的影响Fig. 2 Effect of light length on the growth of E. hirta seedlings under constant temperature of 25 ℃ |

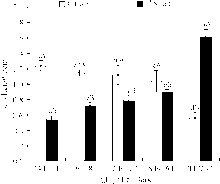

随土壤含水量增加, 盆栽条件下飞扬草种子出苗率呈先增大后降低的趋势(图4), 含水量增至60%时, 显著高于其它含水量处理(P< 0.05), 出苗率是含水量40%时的2.74倍; 含水量70%时的出苗率与50%时无显著差异(P> 0.05), 但含水量达80%时出苗率降为9%, 与含水量40%时无显著差异。

飞扬草幼苗的苗长随含水量增加而逐渐增大, 含水量80%时的苗长是40%时的2.83倍(P< 0.05)(图4); 幼苗根长呈先增大后下降的趋势, 含水量50%时的根长显著大于其它含水量时的根长。含水量为40%~60%时, 幼苗根长均显著大于苗长; 但含水量为70%~80%时, 幼苗苗长显著大于根长。

萌发所需的温度条件与其起源地的生态条件和现处生存环境有关[20], 本研究表明, 飞扬草种子在18 ℃时不萌发(预试验), 20 ℃时萌发率为28%, 40 ℃时仍有萌发能力, 说明飞扬草种子对于高温有一定的耐受能力, 但温度稍低就处于休眠状态。海南岛年均温22.4~25.5 ℃, 高于20 ℃的月均温在9个月以上[22], 20~40 ℃的萌发温度范围保证了飞扬草种子在海南可萌发生长9个月以上。相关研究表明, 海南岛未来的年均温和四季均温均呈增大趋势[23], 炎热干旱条件下, 平均气温较小幅度的增加会导致土壤温度的大幅增加[24], 只有较强的高温耐受能力才能有效提高在高温环境的成苗机会[25]。因此, 种子萌发时的高温耐受能力是飞扬草在热带地区生长繁殖的重要特性。

飞扬草种子与大多数植物种子一样[12, 26, 27, 28], 在光照和部分遮阴条件下萌发率高、在黑暗中萌发率较低。强光下植物向根系生长的投资更大, 可以发育出更发达的根系来获取水分和养分[29], 这在丰花草(Borreria stricta)[12]、牛筋草(Eleusine indica)[26]和醴肠(Eclipta prostrata)[28]等热带地区常见杂草的幼苗生长情况中得以验证。本研究表明, 恒温下光照相对有利于促进飞扬草幼苗的根优先生长, 而黑暗条件下有利于其地上部优先生长。变温下光照时长对飞扬草种子萌发率没有显著影响, 随光照时长缩短其种子萌发指数逐渐降低, 幼苗的根冠比值从光/暗16 h/8 h时的1.17降低为8 h/16 h时的0.95, 进一步说明光照有利于飞扬草幼苗的冠部优先生长。综合各指标, 12~16 h光照为飞扬草种子萌发和幼苗生长的最佳光照条件。

土壤含水率的高低可调节种子萌发速度和出苗率[30]。盆栽试验结果说明, 土壤水分含量在最大持水量的40%~60%范围内, 飞扬草种子萌发率随土壤水分含量增加而增大, 且有利于飞扬草幼苗冠部生长。但高含水量不利于飞扬草种子萌发和幼苗生长, 可能是过高的土壤水分条件使土壤中的氧气供应减少, 导致杂草种子因缺氧而无法正常萌发[31]。含水量60%时, 飞扬草种子出苗率最大, 幼苗的根冠比值为1.10, 与热带地区另一常见杂草丰花草幼苗在此水分条件下的生长情况相一致[12]。预试验表明, 飞扬草种子覆土深度1 cm时完全不能出苗, 这可能与飞扬草种子细小(千粒重仅0.089 6 g), 种苗破土能力差有关[32]。由此可推测, 通过短期淹水和土壤深翻措施可有效控制飞扬草种子萌发和幼苗生长。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|