第一作者:郑群英(1977-),女,浙江开化人,副研究员,硕士,主要从事草地生态保护和放牧管理科研工作。E-mail:550324037@qq.com

为确定川西北地区高寒草甸的最佳放牧强度,根据牦牛的采食量和草地地上生物量,设置了轻度(0.71头·hm-2)、中度(1.19头·hm-2)、重度(1.60头·hm-2) 3个放牧强度处理,进行连续3年的放牧,测定其对草地植物物种丰富度、地上生物量的影响。结果表明,随着放牧强度的增加,植物物种丰富度呈下降趋势;放牧第3年,中度放牧草地年度地上生物量最高,显著高于其它两处理( P<0.05),轻度放牧次之,重度放牧最低;和放牧第1年相比,轻度放牧和中度放牧草地地上生物量中杂类草生物量比例显著减少( P<0.05),禾草生物量比例显著增加( P<0.05),而重度放牧草地杂类草生物量比例未变,禾草生物量比例显著下降( P<0.05),但3个放牧处理中莎草占地上生物量的比例均显著增加( P<0.05)。因此,川西北地区高寒草甸的最佳放牧强度为1.19头·hm-2,这利于草地高产和优良牧草禾草及莎草的生长。

This study aimed to elucidate the effects of yak ( Bos grunniens) grazing intensity on aboveground biomass and identify the optimum grazing intensity of alpine meadow in northwest Sichuan area. Three grazing intensities were considered, namely light grazing (0.71 yak·ha-1), moderate grazing (1.19 yak·ha-1), and heavy grazing (1.60 yak·ha-1), which were selected based on the food intake of the yaks and the average annual biomass of the meadow. The grazing experiment lasted for 3 years. The species richness of the plants and the aboveground biomass were determined. The results showed that the species richness tended to decrease as the grazing intensity increased. In the third year of grazing, the annual aboveground biomass of the meadow under moderate grazing was the highest, followed by that of the meadow under light grazing, and that of the meadow under heavy grazing was the lowest. In the third year, compared with the first year, there was a decrease in the proportion of forbs and an increase in that of grass among the annual biomass in the meadows under light and moderate grazing. In contrast, there was no change in the proportion of forbs and a decrease in that of grass in the meadow under heavy grazing. Meanwhile, the proportion of sedge increased in all meadows irrespective of the grazing intensity. In conclusion, moderate grazing (1.19 yak·ha-1) is best due to its beneficial effects on yield and the growth of grass and sedge.

高寒草甸是我国主要的草地类型之一, 面积约有0.7亿hm2, 占全国草地总面积的17.8%, 也是青藏高原的主要草地类型, 占青藏高原草地面积的46.7%[1]。川西北高寒草甸位于青藏高原东部, 是青藏高原高寒草甸的重要组成部分, 也是我国主要的牧区之一。但是, 近年来, 不科学的放牧导致草地退化严重, 虫、鼠害频发, 草地产量降低, 植物种类减少, 草地沙化严重[2], 而过度放牧是引起草地退化的主要因子。随着放牧强度增加, 优良牧草种类减少, 适口性差、耐牧的植物种类增加, 而适度放牧则可以维持草地较高的群落丰富度、多样性和地上生物量, 对草地具有积极作用[3]。

高寒草甸作为草地生态系统的重要组成部分, 其分布广, 面积大, 生态系统环境异质性大。根据草地实际牧草产量确定适合当地的合理放牧强度, 对于因地制宜地利用草地, 制定放牧制度具有重要的意义[4]。研究表明, 放牧对草地生态系统的影响首先表现为对生态系统生物量结构和生产力的影响, 适当的放牧可以增加草地地上部分净生产力, 即存在超补偿生长[5, 6]; 过度放牧使地上生物量和净生产力明显降低[7]。川西北高寒草甸处于青藏高原边缘地带, 开展放牧强度试验, 掌握不同放牧强度下草地群落组成、产量构成及地上生物量的变化, 对确定合理放牧强度, 实现草地的可持续利用具有重要的指导作用。

试验地位于四川省阿坝州红原县四川省草原科学研究院草畜平衡科技园区平坝草甸上, 地理坐标32° 55'02″ N, 102° 36'06″ E, 海拔3 500 m。草地类型为亚高山草甸, 为大陆性高原寒温带季风气候, 长冬无夏、春秋连季、气候寒冷、风速大、降雪多、热量不足、气温日较差大, 无绝对无霜期等气候特点; 雨热同季; 1月为最冷月, 平均为-10.3 ℃, 最热为7月, 平均气温10.9 ℃; 极端最低气温为-36 ℃, 最高25.6 ℃。年均日照2 417 h, 年均降水为753 mm, 80%集中在5月-10月。土壤为亚高山草甸土, 植被为亚高山草甸, 优势种为杂类草和禾本科植物。杂类草主要有水杨梅(Adina rubella)、草玉梅(Anemone rivularis)、翻白委陵菜(Potentilla discolor)、花锚(Halenia corniculata)、卷耳(Cerastium arvense)、鹅绒委陵菜(Potentilla anserina)、珠芽蓼(Polygonum viviparum)、高山紫菀(Aster alpinus)、火绒草(Leontopodium leontopodioides)等。

在2010-2012年, 每年4月-10月进行放牧。放牧强度设轻度、中度和重度3个处理, 每处理3次重复。不同放牧强度小区面积计算方法如下:

轻度放牧小区面积=(日采食量× 放牧天数× 放牧头数)/(多年平均牧草产量× 30%× 90%);

中度放牧小区面积=(日采食量× 放牧天数× 放牧头数)/(多年平均牧草产量× 50%× 90%);

重度放牧小区面积=(日采食量× 放牧天数× 放牧头数)/(多年平均牧草产量× 70%× 90%).

每个放牧小区放牧3头牛, 放牧牛为4岁母牦牛, 平均体重(180± 5) kg, 牦牛日采食量(干物质)按活体重4%计, 放牧天数为180 d, 试验草地多年平均牧草产量为3 540 kg· hm-2, 轻度(L)、中度(M)和重度(H)3个放牧强度小区面积分别是4.20、2.53和1.87 hm2, 换算后的放牧强度即为轻度0.71头· hm-2、中度1.19头· hm-2、重度1.60头· hm-2。采用连续放牧, 家畜清晨出牧, 黄昏归牧, 其它管理措施与当地放牧管理一致, 每两小区中间打1个钢管井, 设置饮水点。

在2010-2012年, 每年7月和9月, 每相距20 m设置1个样方, 每个小区选择10个样方( 1 m× 1 m)进行植被调查, 统计每个样方内物种高度、盖度、密度和物种数, 然后按照物种齐地面剪取, 带回实验室, 在65 ℃烘箱内烘24 h, 称干重, 样方总生物量为各物种干重之和。

试验数据用Excel 2010进行初步处理, 用SPSS 18.0软件进行One-way ANOVA方差分析。采用LSD 法对同一年限不同处理进行单因素方差分析。

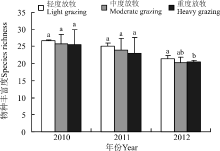

随着放牧强度增加, 植物物种丰富度呈下降趋势。在2010-2012年的7月, 放牧强度从轻度至重度, 草地植物物种丰富度均下降。但在2010、2011年, 3个处理间差异均不显著(P> 0.05), 在2012年, 轻度放物物种丰富度显著高于重度放牧(P< 0.05)(图1)。

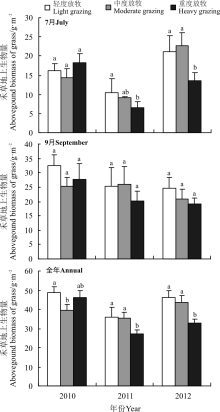

在2010年7月, 不同放牧强度草地的禾草地上生物量无显著差异(P> 0.05); 2011年7月, 轻度放牧的草地禾草地上生物量为10.43 g· m-2, 中度和重度放牧的草地分别为9.08和6.63 g· m-2, 轻度放牧草地显著(P< 0.05)高于重度放牧草地; 2012年7月, 中度放牧草地禾草生物量最高, 为22.63 g· m-2, 轻度放牧草地次之, 为21.21 g· m-2, 二者显著高于重度放牧草地(13.57 g· m-2)(图2)。

在2010-2012年9月, 轻度放牧的草地禾草地上生物量均高于重度放牧草地。其中, 在2010年和2012年9月, 轻度放牧的草地禾草地上生物量最高, 2011年轻度放牧的草地禾草生物量为25.28 g· m-2, 低于中度放牧的草地(26.15 g· m-2)。但是, 在3年内, 3个放牧强度处理间禾草地上生物量差异均未达显著水平(P> 0.05)。

随着放牧强度的增加, 禾草全年地上总生物量整体呈下降趋势。在放牧第1年(2010), 禾草年度总生物量轻度放牧最高, 重度放牧次之, 中度放牧最低; 在放牧第2年(2011年)和第3年(2012年), 禾草地上生物量轻度放牧最高, 中度放牧次之, 重度放牧最低, 前两个处理间无显著差异(P> 0.05), 但均显著高于重度放牧(P< 0.05)(图2)。

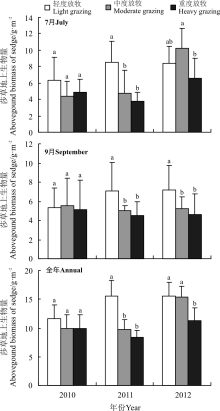

2011年7月, 轻度放牧草地莎草地上生物量显著 高于(P< 0.05)中度和重度放牧草地。在2012年7月, 中度放牧草地莎草地上生物量最高, 轻度放牧次之, 重度放牧最低, 但轻度和中度放牧草地间莎草地上生物量无显著差异(P> 0.05), 而中度放牧草地莎草地上生物量显著高于(P< 0.05)重度放牧草地(图3)。

2010年9月, 莎草地上生物量3个处理间无显著差异(P> 0.05), 而2011年和2012年的9月, 轻度放牧的草地莎草地上生物量最高, 中度放牧的次之, 重度放牧的最低, 且轻度放牧处理显著高于其它处理(P< 0.05), 而中度和重度放牧处理间差异不显著(图3)。

从全年产量看, 重度放牧使草地莎草地上生物量下降。随放牧强度增加, 莎草地上生物量表现为轻度放牧> 中度放牧> 重度放牧, 放牧第1年3个处理间无显著差异(P> 0.05), 第2年重度和中度放牧显著低于(P< 0.05)轻度放牧, 在放牧第3年, 轻度和中度放牧间无显著差异, 但均显著高于重度放牧(图3)。

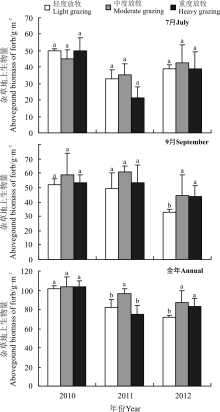

在2010-2012年7月和9月, 3个放牧强度的杂类草地上生物量虽有差异, 但基本未达显著水平(P> 0.05)(图4)。2012年9月, 轻度放牧的草地杂类草地上生物量最低, 显著低于中度和重度放牧的草地(P< 0.05)。

放牧第1年, 3个放牧强度间杂类草全年地上生物量无显著差异(P> 0.05); 放牧第2年, 中度放牧杂类草地上生物量显著高于轻度和重度放牧(P< 0.05); 放牧第3年, 中度放牧杂类草地上生物量显著高于轻度放牧, 但与重度放牧差异不显著。

在2010年7月, 重度放牧草地地上总生物量最高, 轻度放牧草地次之, 中度放牧草地最低, 重度和轻度放牧草地显著高于(P< 0.05)中度放牧草地。2012年的7月, 中度放牧草地地上总生物量最高, 轻度放牧次之, 重度放牧最低, 中度放牧显著高于重度放牧(P< 0.05)(图5)。

2010年9月, 地上总生物量轻度放牧处理最高, 中度放牧处理次之, 重度放牧处理最低, 但3个处理间无显著差异(P> 0.05)。2011年9月, 中度放牧处理显著高于重度放牧处理(P< 0.05)。2012年9月, 3个处理地上总生物量约70 g· m-2, 无显著差异。

在放牧第1年, 轻度放牧全年地上生物量最高, 重度放牧次之, 中度放牧最低。在放牧第2年, 中度放牧和轻度放牧均显著高于重度放牧(P< 0.05), 中度放牧也显著高于轻度放牧。在放牧第3年, 中度放牧显著高于轻度和重度放牧(P< 0.05)(图5)。

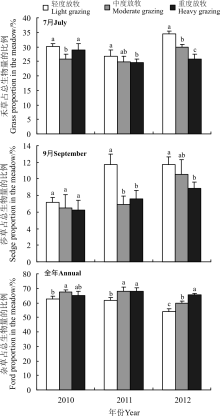

在该类草地中, 杂类草对地上生物量的贡献最大, 禾草次之, 莎草最小(图6)。在放牧第1年, 杂类草、禾草和莎草占地上生物量总量的比例分别为66%~77%、24%~34%和6%~7%。放牧第3年时, 轻度和中度放牧使杂类草占地上生物量比例减少, 均减少了8%, 重度放牧未变; 轻度和中度放牧下, 禾草占草地地上生物量的比例均增加了约4%, 重度放牧下降了3%; 放牧使莎草占地上生物量的比例增加, 轻度、中度、重度放牧分别增加了4.5%、4.1%和2.6%。

天然草地放牧系统管理的首要任务是确定适宜的放牧强度, 放牧强度的确定是以草地可提供的牧草量、家畜采食量、牧草利用率和放牧利用率为核心, 而这些指标因家畜种类、草地类型、季节、放牧利用期的不同而有很大的变异性。目前, 对天然草地产量的估测和理论放牧强度的估算, 普遍采用全年草地最高产量来确定年理论放牧强度, 由此导致草地在暖季满载、冷季严重超载, 出现全年草畜供求失衡的局面。草畜动态平衡是因时因地调整放牧强度使草地在经济发展与生态保护之间找到最佳契合点, 是实现草地生态系统可持续发展的关键[8]。小嵩草(Kobrecia parva)高寒草甸两季轮牧草地年度牦牛生产力达到最大的放牧强度的最佳配置为暖季草地1.81头· hm-2, 冷季草地为1.08头· hm-2, 当放牧强度为1.86头· hm-2时, 能维持优良牧草比例和牦牛年度增重, 是保持小嵩草高寒草甸不退化的适宜放牧强度[9, 10, 11]。

本研究根据家畜的采食量、草地地上生物量和草地利用率确定了轻度、中度和重度放牧的3个放牧强度处理, 经过3年的放牧试验得出, 中度放牧(1.19头· hm-2)的草地产量最高, 优良牧草禾草和莎草对地上生物量的贡献最大, 效果最好。这和周立等[12]研究确定的高寒草甸夏草地和冬草地的牦牛最佳放牧强度分别为1.37~1.43、1.27~1.58头· hm-2 的结论存在一定差异, 可能是和不同地区的草地实际生产力有关, 与泽让东科等[13]在同类地区放牧试验确定的放牧强度在1.016~1.284牦牛当量· hm-2接近。所以, 在高寒草甸草地类型中, 不同优势种群的草地, 最佳放牧强度会存在差异, 具体草地的最佳放牧强度在前人研究基础上, 还需根据当地的实际牧草产量进行进一步的研究确定。

不同放牧强度对草地植物群落组成、植株形态建成的影响不同, 研究表明, 随放牧强度的增加, 高寒草甸植物群落结构发生变化, 优势种群禾本科植物被一些杂类草取代, 优势度逐渐降低, 导致禾草类植物生物量比例显著降低, 群落中耐牧性强的植物种类增加, 如四川嵩草(Kobresia setchwanensis)和高山嵩草(Kobresia pygmaea)或家畜不采食毒杂草如高原毛茛(Ranunculus brotherusii)和狼毒(Stellera chamaejasme)等植物生物量比例提高[6, 14, 15, 16]。说明放牧对高寒草甸植物群落中的总生物量和主要物种生物量分配都有明显影响[17]。而关于放牧对地上生物量变化的影响存在两种研究结果, 一种是随着放牧强度的增加, 草地地上生物量呈减少趋势[16, 17, 18]。而另一种结果支持“ 中度干扰理论” , 地上生物量呈不放牧> 中度放牧> 轻度放牧> 重度放牧的趋势[6, 7, 19, 20]。

本研究发现, 在放牧第1年, 中度放牧草地地上总生物量低于重度放牧和轻度放牧, 但差异不显著, 在放牧第2、3年, 草地地上总生物量呈中度放牧> 轻度放牧> 重度放牧的趋势; 在放牧第3年, 轻度放牧和中度放牧使莎草和禾草占地上生物量比例增加, 杂类草所占比例减少; 而重度放牧使禾草所占比例减少, 莎草所占比例增加, 杂类草所占比例未变。说明牦牛轻度放牧对植物群落的影响较小; 中度放牧提高了资源的利用效率, 提高了物种丰富度, 增加了群落结构的复杂性, 研究结果支持“ 中度干扰理论” 。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|