第一作者:李硕(1989-),男,甘肃环县人,在读硕士生,研究方向为牧草栽培和草产品加工。E-mail:lishuo858@foxmail.com

为了评价青海省祁连县高寒草甸草原有机碳的分布特征,本研究以祁连县海拔2 963-3 392 m范围内高寒草甸草原为研究对象,采用野外调查取样结合室内分析的方法,分析了祁连县高寒草甸草原0-50 cm土层土壤有机碳的分布规律。结果表明,土壤有机碳含量随着土层深度的增加而显著减少( P<0.01),表现为0-10>10-20>20-30>30-40>40-50 cm;土壤有机碳密度和土壤有机碳储量同土壤有机碳含量分布有相同的趋势;土壤有机碳与地上生物量和植被盖度呈极显著( P<0.01)正相关关系,表明土壤有机碳含量随着盖度和地上生物量的增加而增加。土壤有机碳含量与土壤容重呈极显著( P<0.01)负相关关系;相反,随着土层深度的增加,土壤含水量逐渐减少,土壤有机碳含量与土壤含水量呈极显著( P<0.01)正相关。

In order to evaluate the distribution characteristics of soil organic carbon (SOC) in the alpine meadow and steppe of Qilian county, the combined methods of field sampling and laboratory analysis were employed to analyze the variation of SOC in alpine meadow and steppe of Qilian county in altitude between 2 963 and 3 392 m. The results showed that there was very significant difference ( P<0.01) between the contents of SOC in different soil depths (0-10, 10-20, 20-30, 30-40 and 40-50 cm) which decreased with increasing soil depth. The density of SOC had same variations with the contents of SOC which also very significantly decreased with increasing soil depth. SOC had significant positive linear relationships ( P<0.01) with both herbage production and vegetation coverage. The content of SOC increased with increasing of herbage production and vegetation coverage. There was significant negative linear relationship ( P<0.01) between SOC and soil bulk density. Soil moisture decreased with increasing soil depth, therefore, the contents of SOC had significant positive linear relationships ( P<0.01) with soil moisture.

土壤是影响植物群落物种组成和群落动态的重要因子, 土壤养分往往制约着生态系统的演替过程和对环境变化的响应方式[1, 2, 3]。我国高寒草甸生态系统共含有约35.4 Pg的碳, 约相当于我国所有草地碳库总量的26.4%[4, 5]。因此, 高寒草甸草原在水源涵养、生物多样性保护和碳素固定等方面起着不可替代的生态屏障作用[6], 对保护国家生态安全意义重大。然而, 近几十年来, 高寒草甸草原生态系统的结构和功能过程发生了严重退化。高寒草甸草原分布面积不大, 占全国草地总面积的1.75%。青藏高原各类草地中以高寒草甸类和高寒草原类面积较大, 其中, 高寒草甸类占45.4%, 青海省高寒草甸类草地占其草地总面积的78.1%[7]。

土壤有机质的空间分布受到气候条件[8]、土地利用状况[9]、生态系统的组成与结构特征[10, 11]以及土壤环境因子[12, 13]等多种因素的影响, 且土壤碳主要以有机质的形式存在。研究表明, 在较大空间尺度上, 土壤有机质可以作为土壤营养状况的主要判断指标[14]。

本研究对祁连县高寒草甸草原0-50 cm土层土壤有机碳进行初步分析, 旨在探讨土壤有机碳分布特征, 以期为研究区草地的可持续利用管理提供依据。

青海省祁连县地处祁连山中段腹地, 境内平均海拔3 169 m, 县城海拔2 787 m。海拔在4 000 m以上高山终年积雪, 冰川广布, 山脉间形成一系列盆地和断陷盆地, 呈“ 四山夹四盆” 之势。祁连县年平均气温1 ℃, 年降水量420 mm左右, 属典型的高原大陆性气候。由于青藏高原对大气环流的特殊影响, 使夏季来自东南季风的湿润气流得以北进西伸, 波及祁连县; 冬季受内蒙古干冷空气, 西北寒冷气流的影响, 致使祁连县冬季降温幅度大, 气温年较差较大。

以青海省祁连县高寒草甸草原为研究对象, 分别选取不同海拔高度下具有代表性的样地10个。土壤类型为亚高山草甸土, 植物主要为紫花针茅(Stipa purpurea)、矮嵩草(Kobresia humilis)、赖草(Leymus secalinus)和披碱草(Elymus dahuricus)等。分别用GPS确定样地所在经纬度、海拔高度(表1)。

| 表1 各样地经纬度和海拔 Table 1 The geographic location and altitude of the sampling sites |

2014年9月中旬, 分别在祁连县海拔2 963-3 392 m范围内选取10个样地, 每个样地设置3个1 m× 1 m的样方, 地上生物量采用齐地面刈割[15]混合后称其鲜重, 带回实验室后, 置于65 ℃下烘干后称重[16], 并在样方内采用针刺法测定植被盖度。分别在不同样地利用直径为10 cm土钻进行分层(0-10、10-20、20-30、30-40和40-50 cm)取样, 5次重复, 对同一样地采集的相同土层土壤样品进行混合, 共组成混合土样50份, 将采集的土样用塑料袋密封带回实验室, 测定其含水量; 土样风干后, 去杂(根系、石头), 过0.25 mm的分样筛后供土壤有机碳的测定, 土壤有机碳采用碳氮联合分析仪(耶拿Analytikjena Multi N/C 2100 s, 德国)测定[17]。每个样地挖一个土壤剖面, 采用环刀法(100 cm3)测定[18]各层土壤容重, 分别在土层2.5-7.5、12.5-17.5、22.5-27.5、32.5-37.5和42.5-47.5 cm深度处采用环刀取样。

根据下式计算各个样地的土壤有机碳密度[19]和土壤含水量[20]。

D=Ci× di× Di.

式中:D表示一定土层土壤中有机碳的总量, 即有机碳密度(kg· m-2), Ci为第i层土壤有机碳含量(g· kg-1), di为第i层土壤容重(g· cm-3), Di为第i土层的厚度(m)。

土壤含水量=(土壤鲜重-土壤干重)/土壤鲜重× 100%。

采用GENSTAT 12.1[21]统计软件进行数据统计分析, 采用LSD法进行显著性比较。用Excel 2010应用软件处理测定数据, 并制作图表。土壤有机碳分别与土壤含水量、土壤容重和海拔高度进行线性回归分析。

由于放牧时间的影响, 高寒草甸草原地上生物量差异较大。样地2和8的地上生物量较大, 为0.4 kg· m-2(表2); 样地7的地上生物量最低, 为0.1 kg· m-2。高寒草甸草原的植被盖度较大, 地面裸露的面积较小, 表明高寒草甸草原承受雨水侵蚀和风蚀的能力较强。植被盖度最大为98.0%, 最小为70.5%。

| 表2 不同样地地上生物量、植被盖度比较 Table 2 Comparison of Above-ground biomass and coverage in different sampling sites |

不同土层对土壤含水量的影响极显著(P< 0.01)(表3)。表现为0-10> 10-20> 20-30> 30-40> 40-50 cm, 表明随着土层深度的增加, 土壤含水量逐渐下降, 其含水量分别为29.56%、22.99%、21.50%、18. 54%和18.45%。0-20和40-50 cm土层之间, 土壤容重差异显著(P< 0.05)。随着土层深度的增加土壤容重逐渐增加, 分别为1.23、1.27、1.32、1.32和1.39 g· cm-3。

| 表3 不同土层土壤含水量、容重、土壤有机碳和土壤有机碳密度比较 Table 3 Comparison of soil water content, bulk, soil organic carbon and its density under different soil depths |

不同土层之间, 土壤有机碳含量的差异极显著(P< 0.01)(表3)。有机碳含量次序为0-10> 10-20> 20-30> 30-40> 40-50 cm, 分别为15.41、19.99、25.31、33.46和56.35 g· kg-1, 表明土壤有机碳含量随着土层深度的增加而逐渐减少。

不同土层对土壤有机碳密度的影响极显著(P< 0.01)(表3)。在0-10 cm时, 土壤有机碳密度最大, 介于3.75~10.42 kg· m-2; 10-20 cm时, 土壤有机碳密度次之, 介于2.64~5.71 kg· m-2; 40-50 cm时, 土壤有机碳密度最小, 介于0.91~2.90 kg· m-2。表明高寒草甸草原土壤有机碳密度随着土层深度的增加呈下降趋势, 各土层平均有机碳密度分别为6.91、4.34、3.34、2.55和2.14 kg· m-2(表3)。

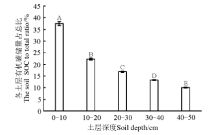

不同土层之间, 土壤有机碳储量差异极显著(P< 0.01)(图1)。随着土层深度的加深, 不同土层土壤有机碳分布逐渐下降, 0-10 cm有机碳分布占0-50 cm有机碳总储量的37.46%, 10-20 cm占0-50 cm土壤有机碳储量的22.30%, 40-50 cm占0-50 cm土壤有机碳储量的10.10%。

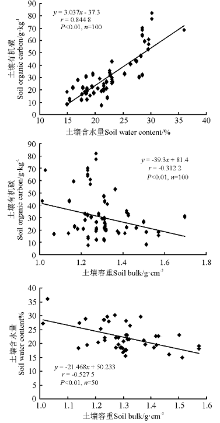

不同土层有机碳含量与土壤含水量呈显著正相关(P< 0.01), 相关系数r为0.844 8。且随着土壤含水量的增加, 土壤有机碳含量逐渐增加。土壤含水量、土壤有机碳含量均与土壤容重呈极显著线性(P< 0.01)负相关关系(图2), 即有机碳含量和土壤含水量随着土壤容重的增加而逐渐减少。

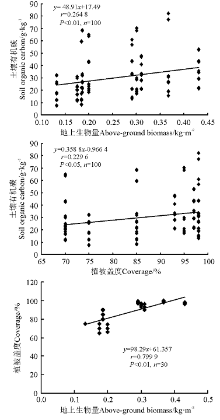

地上生物量分别与土壤有机碳和植被盖度呈极显著(P< 0.01)正相关关系(图3), r分别为0.264 8和0.799 9。同时, 土壤有机碳和植被盖度之间呈显著(P< 0.05)正相关关系, r为0.229 6。表明土壤有机碳随着植被盖度和地上生物量的增加而逐渐增加。

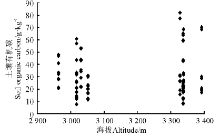

在海拔2 963-3 392 m内, 高寒草甸草原土壤有机碳含量与海拔无显著相关性(P> 0.05)(图4)。这表明在海拔高度相差较小时, 高寒草甸草原的土壤有机碳含量相对集中且变化不明显。

植物地上生物量反映了土地的生产能力, 该研究表明, 地上生物量为0.1~0.4 kg· m-2。与北美、欧洲及我国内蒙古地区等全球其它区域草地的地上生物量相比[22], 祁连县高寒草甸草原地上生物量普遍低于全球水平。原因可能与我国北方温带草地降水量偏低的干旱气候和该区长期强烈的人为干扰有关[22]。

土壤有机碳是表征土壤肥力和土壤中物质和能量流动的重要参数[23]。顾振宽等[24]研究表明, 土壤有机碳含量大体随着土层深度的增加而降低, 而本研究结果表明祁连县高寒草甸草原土壤有机碳含量呈现出随着土层深度增加而逐渐减少的趋势, 这与前人研究结果相一致[24, 25, 26, 27, 28]。

赵锦梅等[29]研究无论草地退化程度如何, 土壤有机碳密度均在0-10 cm土层最大, 并与其它土层差异显著。本研究表明, 土壤有机碳密度表现表层土壤有机碳密度最大, 且随土层加深而逐渐下降的趋势, 有机碳含量依次为0-10> 10-20> 20-30> 30-40> 40-50 cm; 这与其它地区土壤有机碳密度大体随着土层的加深而降低的变化特征基本一致[30, 31]。

土壤有机碳、地上生物量和植被盖度两两之间呈显著线性关系。表明土壤有机碳随着盖度和地上生物量的增加而逐渐增加, 这与傅华等[32]对阿拉善草地的研究结果相同。

土壤水分变化可以调节植物根际代谢, 对土壤有机碳的累积产生一定的影响, 因此土壤含水率被认为是与土壤有机碳含量相关的因素之一[33, 34]。回归分析表明, 0-50 cm土层的土壤有机碳与土壤含水量呈极显著的线性正相关关系(P< 0.01); 0-50 cm土层土壤容重分别与土壤有机碳、土壤含水量呈极显著的线性负相关关系(P< 0.01), 即随着土壤容重的增大, 土壤有机碳及含水量在减小; 这与杨勇等[35]在内蒙古的研究结果一致。这说明土壤各性状指标不是孤立作用, 而是相互作用、联系的有机整体。相比之下, 海拔介于2 963-3 392 m时, 高寒草甸草原的土壤有机碳含量与海拔线性关系不显著(P> 0.05)。

随着土层深度的增加, 祁连县高寒草甸草原土壤有机碳变异系数逐渐增加, 土壤有机碳含量、土壤有机碳密度逐渐降低。

土壤有机碳和地上生物量、植被盖度两两之间呈显著的线性正相关关系; 相反, 土壤有机碳含量和容重呈极显著线性负相关关系。在2 963-3 392 m海拔范围内, 土壤有机碳含量与海拔高度无显著相关性。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|