第一作者:刘淑丽(1989-),女,陕西商洛人,在读博士生,主要从事土壤碳研究。E-mail:liushuli0203@163.com

高寒草甸是青藏高原的主要植被类型,本研究以青海省高寒草甸为研究对象,探讨不同放牧季节及退化程度下高寒草甸土壤有机碳含量及密度的分异特征。结果表明,在0-30cm土层内,土壤有机碳含量随土层深度逐渐减小。土壤有机碳含量暖季放牧与冷季放牧之间无显著差异( P>0.05),且在不同土壤深度中一致。不同放牧季节下土壤理化性质及生物量各不相同。0-30cm土层内,除0-5cm未退化阶段土壤有机碳含量最高,其余各层土壤有机碳含量均在轻度退化阶段达到最大。土壤理化性质在不同退化阶段也变化各异,地下生物量随草地退化呈先增加后减小的趋势,而地上生物量随草地退化呈逐渐减小的趋势。冷季放牧高寒草甸土壤有机碳含量随草地退化呈逐渐减小的趋势,而暖季放牧土壤有机碳含量随草地退化呈先增加后减小的趋势。0-30cm土层冷季放牧不同阶段土壤有机碳储量均低于暖季放牧,但未达到显著水平。可见,放牧强度的不同会对土壤有机碳的影响比放牧季节更大。

Alpine meadow is the major vegetation type in the Qinghai-Tibet Plateau. This study investigated the differences in soil organic carbon content and storage under different grazing seasons and degradation degree alpine meadow of Qinghai Province. The result of this study showed that soil organic carbon content decreased with the decrease of soil depth from surface to 30 cm depth, and it was not significantly different between cold-season grazing meadow and warm-season grazing meadow at 0―30 cm soil layer. Soil physical properties and biomass at 0-30 cm soil layer varied with different grazing seasons. Soil organic carbon content was the biggest in non-degradation meadow at 0-5 cm layer and in the light-degradation meadow except for 0-5 cm layer. Soil physical properties varied with different degradation stages. The underground biomass increased at first and then decreased while the aboveground biomass decreased as the degradation degree of meadow increased. The soil organic carbon decreased within the cold-season grazing meadow while it increased at first and then decreased in the warm-season grazing meadow. The soil organic carbon density was lower in the cold-season grazing meadow than that in the warm-season grazing meadow but it was not significant. These results implied that the degradation degree played great impact on soil organic carbon.

对陆地生态系统碳储量的准确估计是研究全球气候变化的关键问题[1]。土壤作为陆地生态系统中最大的碳库, 其所储存的碳是大气碳储量的两倍[2, 3]。土壤中CO2的排放被认为是全球碳循环中最大的CO2排放量之一[4]。有研究表明, 土壤碳储量的变化将会对大气CO2的浓度产生重要影响[5]。因此, 关于土壤碳的准确信息将对未来气候变化的预测有重要作用[6]。土壤有机碳是土壤碳库的主要组成部分, 也是大气CO2的主要源[7], 在调节气候变化中有重要作用[8]。试验研究亦表明, 从土壤有机碳中释放到大气中的CO2可能会对气候变化产生正反馈效应[9]。因此, 土壤有机碳的深入研究将会对气候变化的研究提供理论基础。

青藏高原是世界上海拔最高、面积最大的高原, 由于其寒冷及相对湿润的气候环境, 其土壤中储存了大量的碳[10]。青藏高原生态系统十分脆弱和敏感, 其土壤碳的变化可能对区域碳循环产生重大和长远的影响[11]。高寒草甸是青藏高原的主要植被类型之一, 约占青藏高原可利用草地面积的35%[12]。高寒草甸生态系统是具有生态、生产和生活功能的“ 三生” 服务系统[13], 在过去的几十年其已经发生了严重的退化[14]。草地退化将会加剧土壤有机碳的消耗, 导致CO2从土壤释放到大气中, 从而减少土壤碳储量[15], 而且会直接影响当地居民的生计和当地经济的稳定发展[12]。很多研究表明, 中国草地发生了大面积的退化, 然而关于草地碳储量如何随草地退化变化的研究却很少[16]。

青海省是青藏高原的主要组成部分, 其草地的严重退化主要归结于过度放牧[17]。明确土壤有机碳对放牧干扰的响应是理解碳循环重要的一步。研究表明, 在长期放牧的干扰下, 土壤有机碳储量发生变化[18], 过度放牧使土壤养分输出增加, 土壤有机碳储量减小[19]。然而有研究表明放牧时间比放牧强度对植物种类影响更大[20], 那么放牧时间和放牧强度对土壤有机碳的影响如何?在不同放牧时间和放牧强度下土壤有机碳会发生怎样的变化?不同放牧季节会对高寒草甸土壤有机碳产生不同影响, 由于放牧干扰, 高寒草甸出现了不同程度的退化, 不同退化程度土壤有机碳含量亦各不相同。因此, 本研究以青海省高寒草甸为研究对象, 采用野外调查的方法, 研究放牧季节和退化程度对高寒草甸土壤有机碳的影响, 以期深入了解高寒草甸对放牧干扰的响应过程, 从而对探索天然草地的最佳利用方式提供理论指导。

研究区域位于青藏高原东部的青海省, 主要包括海南藏族自治州、黄南藏族自治州、玉树藏族自治州、果洛藏族自治州以及海北藏族自治州。野外调查与样品采集于2011和2012年7-9月进行。包括了青海省几乎所有的高寒草甸, 共80个样地, 分布于青海省的各个县。每个样地都进行了放牧季节和草地退化阶段的调查。依据青藏高原放牧季节(暖季6-10月, 冷季11-翌年5月)确定暖季放牧草地和冷季放牧草地。退化阶段的划分参考刘伟等[21]和Liu等[22]的划分标准(表1)。

| 表1 高寒草甸退化程度划分标准 Table1 Degraded standard for alpine meadow% |

采用样带调查法, 在样地内选择能够代表整个样地草地植被、地形及土壤等特征的地段, 按一定方向设置100m样线, 每隔10m布设一个样方, 样方面积为0.5m× 0.5m。在每个样地进行地理位置、海拔、土壤剖面、植被类型以及土地利用方式的调查。

土壤取样及分析:采用土钻法(Ф =6cm), 取样深度依次为0-5、5-10、10-20、20-30、30-50cm, 每5钻混合为一个样品, 每层5个重复。在实验室内进行自然风干并将草根移除, 然后过2mm筛。土壤全碳含量(Soiltotalcarbon, STC)的分析使用元素分析仪(2400IICHNS/O, Perkin-Elmer, USA)完成。土壤无机碳含量(Soilinorganiccarbon, SIC)的测量使用气量法进行, 所用仪器为Calcimeter(荷兰EijkelKamp)。有机碳含量(Soilorganiccarbon, SOC)采用全碳含量减去无机碳含量的方法。

生物量采样及分析:地上生物量(AGB)采用标准收获法, 在群落调查样方内进行。地下生物量(UGB)采用土钻法, 取样深度同土壤取样, 然后将根洗出。生物量样品在75℃烘干, 称重。

在每一个样地, 为了进行土壤剖面的调查, 并进行土壤容重的取样, 一个1m3的土壤剖面被挖出。容重的取样采用环刀法(100cm3), 采样深度与土壤取样深度相同。

土壤有机碳密度(SOCdensity)采用分层累计求和计算方法:

SOC=SOCC× Pi× Di× (1-Ci)/100.

式中, SOC为土壤有机碳储量(kg· m-2); i为第i层土壤; n为土层数目; SOCC为第i层土壤有机碳含量(g· kg-1); Pi为第i层土壤容重(g· cm-3); Di为第i层土层厚度(cm); Ci为第i层土壤砾石含量(%)。

采用Excel2010进行土壤无机碳数据的整理, SPSS13.0(One-WayANOVA)进行差异显著性检验。制图采用SigmaPlot12.5。

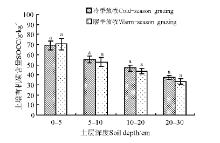

在0-30cm土层内, 土壤有机碳含量随土层深度逐渐减小。除0-5cm土层暖季放牧土壤有机碳含量高于冷季放牧, 其余各层暖季放牧有机碳含量均低于冷季放牧, 但均未达到显著差异(P> 0.05)(图1)。

| 图1 不同放牧季节土壤有机碳含量分异特征Fig.1 Variation of soil organic carbon content in different grazing seasons 注:不同小写字母表示相同土层不同放牧季节间差异显著(P< 0.05)。表2、5同。 Note:Different lower case letters within the same soil depthe indicate significant difference between different grazing seasons at 0.05 level. The same in Table 2 and 5. |

不同放牧季节下0-30cm土壤理化性质及生物量各不相同。冷季放牧土壤容重、砾石含量和地上生物量均低于暖季放牧, 土壤pH和地下生物量高于暖季放牧, 但均未达到显著差异(P> 0.05)。冷季放牧地下生物量可达979.76g· m-2(表2)。

| 表2 不同放牧季节对土壤理化性质及生物量的影响 Table2 Effects of different grazing seasons on soil characteristics and biomass |

不同退化阶段土壤有机碳含量均随土层深度递减, 0-5cm未退化阶段土壤有机碳含量最高, 达到82.6g· kg-1。随着退化的加剧, 土壤有机碳含量依次减小, 到重度退化阶段急剧下降, 显著低于其它3个阶段(P< 0.05)。5-10cm, 土壤有机碳在轻度退化阶段达到最大, 未退、轻度退化和中度退化阶段土壤有机碳含量显著高于重度退化阶段(P< 0.05)。10-30cm土壤有机碳含量在轻度退化阶段达到最大, 重度退化阶段最小, 但各退化阶段均未达到显著差异(P> 0.05)(图2)。

| 图2 不同退化阶段土壤有机碳含量分异特征Fig.2 Variation of soil organic carbon content in different successional stages 注:不同字母表示不同退化阶段间差异显著(P< 0.05)。表3、图3同。 Note:Different lower case letters indicate significant difference among different degradation stages at 0.05 level. The same in Table 3 and Fig.3. |

土壤容重随草地的退化而逐渐增大, 其中重度退化阶段显著高于未退化和轻度退化阶段(P< 0.05)。土壤砾石含量随草地的退化先增加后减小再增加, 到重度退化阶段达到最大, 但4个阶段无显著差异(P> 0.05)。土壤pH随草地退化先增加后减小, 在中度退化阶段达到最大, 中度退化阶段显著大于重度退化。地上生物量在前3个退化阶段无显著变化, 到重度退化阶段显著减小。地上生物量随着草地退化而减小, 在未退化阶段最大, 且显著高于后面3个退化阶段(表3)。

| 表3 不同退化阶段对土壤理化性质及生物量的影响 Table3 Effects of different degradation stages on soil characteristics and biomass |

如表4所示, 放牧季节对高寒草甸土壤有机碳含量无显著影响(P> 0.05), 退化程度对土壤有机碳含量有显著影响(P< 0.05)。放牧季节和退化程度的交互作用不显著(P> 0.05)。

| 表4 放牧季节和退化阶段对土壤有机碳影响的两因素方差分析结果 Table4 Result of the general linear model on the effect of grazing season and degradation stage |

冷季放牧土壤有机碳含量在前3个阶段基本无明显变化, 到重度退化阶段显著减小(P< 0.05)。而暖季放牧土壤有机碳含量随退化阶段的变化趋势与冷季放牧不同, 暖季放牧土壤有机碳含量在轻度退化阶段最大, 且显著高于中度和重度退化阶段(P< 0.05)(图3)。

| 图3 不同放牧季节和退化阶段0-30cm土壤有机碳含量分异特征Fig.3 Variation of soil organic carbon content in different grazing seasons and successionals tages |

如表5所示, 冷季放牧不同阶段土壤有机碳密度除中度退化外, 其余均低于暖季放牧, 但都无显著差异(P> 0.05)。冷季放牧和暖季放牧土壤有机碳密度均随退化阶段先增加后减小, 在轻度退化阶段达到最大, 重度退化阶段最小。暖季放牧轻度退化阶段土壤碳密度最大。

| 表5 不同放牧季节和退化阶段对土壤有机碳密度(kg· m-2)的影响 Table5 Effects of different grazing seasons and degradation stage on soil organic carbon density(kg· m-2) |

青海省高寒草甸0-30cm土壤有机碳密度为13.59kg· m-2, 远远高于中国北部0-30cm土壤有机碳密度(5.3kg· m-2)[23]。高寒草甸作为青海省的主要植被类型, 在保持水分涵养、生态服务和生态屏障等功能中发挥着积极的作用[24], 其主要分布于海南藏族自治州、黄南藏族自治州、玉树藏族自治州、果洛藏族自治州以及海北藏族自治州, 是青海省面积最大的草地类型, 面积为2400万hm2, 占全省总面积的63.81%。青海省高寒草甸0-30cm储存的有机碳达3.26Pg, 占青藏高原土壤有机碳(7.4Pg)的44.1%[25], 占全国土壤总有机碳(32.9Pg)的9.9%[26], 是全国总有机碳库的重要组成部分。因此, 这个地区土壤碳储量对区域乃至整个国家碳储量和循环都有重要贡献。

土壤碳的输入主要是通过植物的输入, 因此植物可以很大程度上影响土壤有机碳[27], 土壤有机碳的垂直分布由根系的分布决定, 因为根系生长是将碳引入土壤中的最有效的方法[28, 29]。本研究表明, 除0-5cm土壤有机碳与地上生物量随放牧季节和退化程度的变化规律一致, 其余各层皆不一致, 而土壤有机碳与地下生物量呈相同的变化趋势。草地的退化将会导致地上生物量和地下生物量的变化, 地上生物量会随草地退化减小, 而地下生物量会出现先升高后减小的趋势, 因此土壤有机碳含量在不同退化阶段各不相同, 在轻度退化阶段达到最大, 之后随退化程度加剧出现先增加后减小的趋势。研究表明, 随着人类活动干扰强度的增加, 土壤有机碳呈单峰曲线变化[30], 本研究结果与之相符。现有研究表明, 青海省高寒草甸的退化主要由超载放牧引起[11]。因此, 可以通过控制放牧来控制草地退化。适度放牧可以增加土壤碳储量, 但过度放牧会造成生物量的锐减, 土壤有机碳的急剧减小, 到重度退化时很难再恢复[31]。放牧季节和放牧强度都会对土壤有机碳含量产生影响。有研究表明, 青海省高寒草甸暖季土壤有机碳密度大于冷季有机碳密度, 这可能是由于我国西部天然草地放牧一般对冬季放牧场干扰强度较大, 而对夏季放牧场干扰强度较小[20]。

研究表明, 土壤碳库很小的变化将会对大气CO2浓度产生重要的影响[32]。加之青海省高寒草甸在全球气候变化中的重要作用[33], 因此高寒草甸土壤碳储量的变化应该被重视。

许多研究表明, 土壤可以封存大气中的碳, 从而减缓全球变化[34]。近几十年来, 由于自然气候变化和人类不合理的经济活动, 使高寒草甸生态系统的结构和功能过程发生了不可逆转的变化, 草地严重退化、沙化, “ 黑土滩” 型退化草地逐渐扩大[35, 11]。草地的退化将导致土壤有机碳的变化, 进而对全球碳的预算有很大影响[36]。研究表明, 草地的退化将导致CO2从土壤中释放到大气, 从而导致土壤有机碳的减小和土壤质量的下降[37]。通过适宜性管理的方法来增加土壤碳储量已经得到了很大的重视[38, 39]。通过适宜的管理方式和土壤的恢复可以增加土壤有机碳含量, 提高草地的生产力, 并且能一定程度上缓解温室效应[40]。青海省大面积退化草甸的恢复具有巨大的增储潜力[41]。其土壤仍然有很大的潜力去进一步封存更多的碳, 这在不久的将来将有助于减缓气候变化[42]。因此, 青海省高寒草甸的适宜性管理, 即充分的利用草地且尽量减小冬季放牧对草地的干扰, 可以增加土壤有机碳; 而且有助于保持高寒草甸可持续生产性能, 进行高寒草地可持续利用。

高寒草甸是青藏高原的主要植被类型, 其土壤中储存了大量的碳, 主要以土壤有机碳为主。近几十年来, 由于人类活动的影响, 主要为放牧, 高寒草甸发生了严重的退化, 从而导致其土壤有机碳的变化。本研究表明, 暖季放牧0-5cm土壤有机碳含量高于冷季放牧, 5-30cm低于冷季放牧。土壤有机碳含量均随退化阶段呈先增加后减小的趋势, 在轻度退化阶段达到最大, 且均在重度退化阶段急剧减小。冷季放牧土壤有机碳含量在未退化、轻度退化和中度退化3个阶段基本无变化, 但在重度退化阶段显著减小, 暖季放牧土壤有机碳含量随退化阶段呈现增加后减小的趋势, 在轻度退化阶段达到最大。暖季放牧土壤有机碳密度大于冷季放牧, 但两者间差异不显著。本研究为青海省高寒草甸的合理利用提供了依据, 并对草地适宜性管理提供了数据基础。

(责任编辑 王芳)

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|