第一作者:胡宜刚(1980-),男,甘肃临夏人,助理研究员,博士,主要从事土壤生态学研究。E-mail:huyig@lzb.ac.cn

人工植被重建是对受损生态系统进行修复的重要手段,但不同植被配置对土壤养分恢复效果的评估研究仍非常欠缺。本研究对采用5种不同人工植被配置模式修复近20年后的黑岱沟露天煤矿区排土场的土壤养分恢复状况进行了评价,结果表明,排土场土壤养分含量受植被配置类型的影响显著。不同土壤深度的有机质(SOM)、全氮(TN)和硝态氮(N

Artificial revegetation is a vital method of ecological recovery for damaged ecosystems. However, the assessment on the recovery effects of various vegetation patterns is still rare to date. In this study, the recovery situation of recliamed soil nutrients in Heidaigou opencast coal mine recovered for nearly 20-years was evaluated using various artificial vegetation patterns. The results showed that soil nutrients content was significantly affected by vegetation patterns. The contents of SOM, TN and N

煤炭是我国能源中最主要的能源, 约占一次性能源的71%, 远高于石油、天然气等其他能源所占的比例[1]。由于技术简单、开采成本低和安全性高等特点, 我国以大型露天煤矿的开采占主导地位, 在未来20年内, 有望把露天采煤比例由目前的4%提高到15%[2]。但是, 由于开采过程中对矿区的规划不科学, 乱开采现象普遍, 人们对于环境保护意识的缺乏以及长期以来对开采后生态环境恢复重建的忽视等, 煤矿区及周边生态环境破坏严重, 在生态脆弱的黄土高原地区表现得尤为突出, 严重影响该地区资源利用的可持续发展。因此, 露天煤矿区生态环境的修复与重建工作已经迫在眉睫。

我国露天煤矿大多集中在干旱或半干旱的生态脆弱区[2]。黄土高原地区是大型或特大型煤矿的主要集中区。该区已初步探明的煤炭储量5.8× 1011 t, 约占全国已探明储量的2/3。据预测, 21世纪前期, 全国煤炭年产量将达到4.0× 109 t, 其中60%~70%的煤炭来自黄土高原。黑岱沟露天煤矿是我国自行设计、自行施工的特大型露天煤矿, 设计开采范围为42.36 km2。其上部黄土层平均厚49 m, 中间岩石层平均厚56 m, 下部煤层平均厚28.8 m。采矿时将原有的深层土回填到下部, 再在其上覆以剥离出去的原有表土。尽管如此, 还是对土壤的结构和理化性质造成了极大破坏, 且矿区处在生态非常脆弱的黄土高原地区, 生态重建问题引起了各方面的高度重视[3]。植被恢复与重建是生态恢复的关键, 而根据气候带的特点选择合适的人工植被类型是决定生态修复成败和效果好坏的重点。生态修复效果的评价不能只关注于地上植被的恢复, 更应该重视其土壤理化性质的修复。黑岱沟露天煤矿自1995年以来, 采用不同人工植被配置模式开展矿区排土场的生态恢复与重建[4]。然而, 经过近20年的恢复, 排土场土壤养分状况的改善程度如何尚不清楚。为此, 本研究选择1995年开始恢复的北排土场, 通过对不同人工植被配置模式下的土壤主要养分含量的分析, 评价不同人工植被配置模式对土壤养分的恢复与改善效果, 为我国黄土高原地区矿区生态修复中的植被重建提供基础参考。

黑岱沟露天煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗东部。地处黄河西岸, 地理位置位于晋、陕、蒙接壤的黄土地区, 海拔在1 025~1 302 m。面积达52.11 km2。地理坐标为111° 13'-111° 20' E, 39° 43'-39° 49' N。矿区气候属于中温带半干旱大陆性气候, 冬季严寒而漫长, 夏季温热而短暂, 昼夜温差较大, 日照时数3 119.3 h, 年平均气温7 ℃。年均降水量为408 mm, 多集中在7-9月, 占全年降水量的60%~70%, 年蒸发量为2 082 mm。地貌类型为典型的黄土丘陵沟壑区, 地带性土壤不明显, 非地带性土壤— — 黄绵土广泛分布。矿区有捣蒜沟排土场、东排土场、北排土场、西排土场、内排土场和东沿帮排土场共6个排土场。排土场土壤均为开采时从原表层剥离的复填土, 复填过程中用深层土、浅层土、表层土从下层往上层开始逐层复填, 以尽量保证原始土壤层次与结构, 然后通过人工种植不同的植被进行恢复。1995年以来, 采用人工植被重建的措施进行过生态修复, 主要的人工植被配置模式可分为乔木型、乔-灌型、乔-草型、乔-灌-草型和草本型共5种类型。

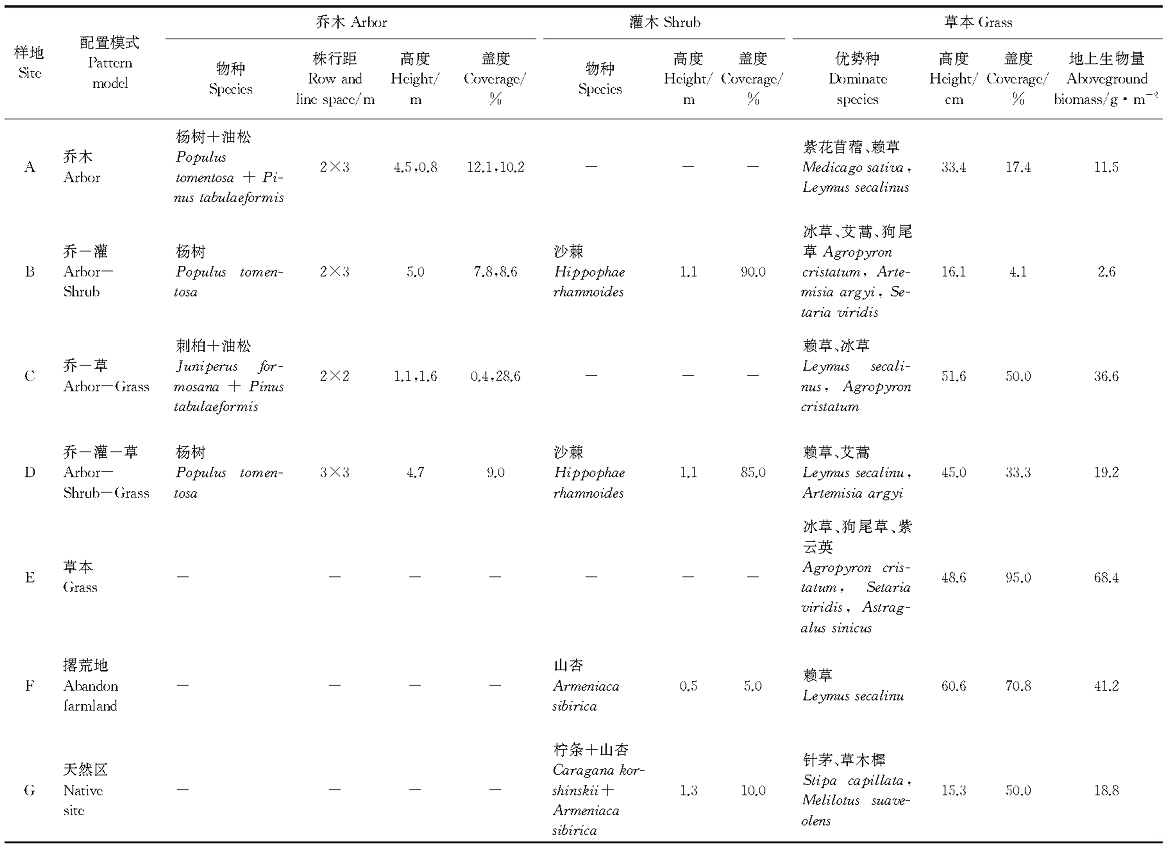

以1995年开始恢复与重建的北排土场为代表, 选择5种不同配置模式的人工植被和人工耕作后弃耕撂荒15年的撂荒地为试验样地, 撂荒地距北排土场约150 m, 未进行过煤矿开采。以未经破坏的天然植被区为对照, 共7块样地。2012年9月调查其物种组成、植被盖度、高度和草本地上生物量, 每个样地设置3个10 m× 10 m的大样方作为调查乔木或灌木的样方, 大样方内设置3个1 m× 1 m的草本样方, 选择5株有代表性的乔木和灌木测量其冠幅, 乔木和灌木的盖度按C=π × (D/2)2× N× 100%计算, 式中, C、D和N分别代表乔木和灌木的盖度、冠幅和株数, 具体内容如表1所示。

| 表1 各人工植被配置的植被组成 Table 1 Vegetation composition of all sampling sites |

用直径为7 cm的土钻采集0-50 cm的土壤样品, 每10 cm采集一份, 共采集5层, 每块样地3个重复, 土壤样品带回实验室后过2 mm筛备用。用2 mol· L-1 KCl浸提鲜土中的无机氮, 在连续流动注射仪(FIAstar 5000 Analyzer, FOSS, 瑞典)上测定浸提液中的铵态氮(N

采用SPSS 16.0中的一般线性模型中的多因子分析方法, 以植被配置模式和土壤深度为主要因子, 对土壤中的SOM、TN、TP、TK、N

植被配置模式极显著影响矿区排土场的土壤SOM、TN、TP、TK、N

| 表2 土壤养分含量两因子方差分析结果 Tab.2 Anova analysis of soil nutrients using vegetation patterns and soil depth as two main factors |

各样地SOM总体上随着土壤深度的增加而逐渐降低, 0-10 cm 的SOM含量最高(图1)。样地A、B、C、D、E、F和 G中0-50 cm平均SOM含量分别为3.1、3.4、1.6、2.2、4.2、4.5和6.6 g· kg-1。不同样地同一层土壤相比, 除撂荒地F 表层(0-20 cm)SOM含量和天然样地G相近外, 其余样地均低于天然样地。样地E的SOM含量在5种人工植被配置类型中最高, A、B和E的下层土壤(30-50 cm)甚至超过了靠自然恢复的撂荒地F。说明人工植被重建加速了SOM的形成和积累。

| 图1 不同人工植被模式与撂荒地和天然样地的土壤养分比较注:不同小写字母表示同一样地不同土层深度之间差异显著(P< 0.05)。A、B、C、D、E、F、G表示不同的样地, 同表1。Fig. 1 Comparison of soil nutrients of various artificial vegetation patterns with abandoned and natural siteNote: Different lower cases letters mean significant difference among different soil depths of the same site at 0.05 level. A, B, C, D, E, F and G represent different site as in Table 1. |

类似于SOM的变化, 除个别土层外, 7个样地土壤TN含量总体上随着土壤深度的增加而逐渐降低(图1)。0-50 cm内样地A、B、C、D、E、F和G的平均TN含量分别为0.14、0.17、0.15、0.19、0.23、0.30和0.39 g· kg-1。5个人工植被配置中0-10 cm TN含量较高, 明显高于深层(30-50 cm), 大于10 cm深度的各层土壤间差距不大。不同样地同一层次相比, 天然植被样地G含量最高, 人工植被中样地E含量最高, 其深层(30-50 cm)土壤TN含量高于撂荒地F。

7个样地TP含量大都在0.04%~0.05%, 同一样地不同土壤深度的含量都十分接近, 且差异均不显著(图1)。不同样地同一土层相比较, 所有人工植被样地均高于天然样地F和G。其中, 样地B(0.51%)和D(0.53%)的含量较高。同一样地不同土壤深度TK含量差异也均不显著(图1), 而且随土壤深度的变化无明显的变化规律。样地C、D和E的TK含量较高, 0-50 cm平均TK含量分别11.1、10.1和9.3 g· kg-1, 样地A、B和F含量较低且较接近, 平均TK含量在6.5~7.5 g· kg-1。

虽然样地B和D的土壤N

以天然植被区为参考, 经过17年的生态恢复, 各人工植被配置模式0-50 cm的SOM、TN和N

| 表3 各植被配置的土壤SOM、TN和N |

土壤的自我修复是一个非常缓慢的复杂过程[9, 10]。在干旱半干旱地区表层土壤养分的恢复更为缓慢, 有些土壤成分(如SOM、TN)靠自然恢复甚至需要50~100年的时间[10, 11]。植被重建是加快表层土壤恢复的一种有效措施, 因为人工植被对土壤具有显著的培肥作用, 能加速土壤肥力的提升[12, 13]。然而, 由于不同植被在生活型、生理生态特性、养分利用等方面的差异, 其对各土壤肥力指标恢复的效果并不相同。因此, 不同的植物配置对土壤的培肥效果也存在明显的差异。巩杰等[13]研究发现, 在半干旱黄土丘陵区, 人工栽植灌木对土壤的培肥作用高于乔木。张俊华等[12]研究认为, 草地对黄土高原SOM的恢复效果好于灌木和乔木, 而幼龄乔木林地对深层土壤有机质的培肥改良效益甚微。本研究也发现人工植被的建植的确促进了土壤肥力的提升, 加速了土壤养分的恢复。这一结果与之前的研究结果相一致[12, 13]。通过5种植被配置模式的比较发现, 混播有豆科牧草的纯草本配置模式的人工植被更有利于该区排土场浅层(0-50 cm)土壤SOM、TN和N

SOM是土壤养分的主要来源, 其对土壤的生产力、物理状况和生物活性有重要的指示意义, 常作为衡量土壤肥力的一项综合性指标。植物凋落物、植物残体和根系、土壤动物和微生物残体以及动植物和微生物的分泌物都是SOM的贡献者。研究发现, 长期耕作造成半干旱草原SOM大量损失[14, 15], 而撂荒在一定程度上能恢复土壤肥力, 但恢复速度较为缓慢[13]。半干旱草原区的土壤活性有机质和养分利用性在弃耕后的50年将会恢复, 但土壤总有机质的恢复将是一个更为缓慢而漫长的过程[15]。山体滑坡后的热带雨林需要经过100~150年的自然恢复, 其土壤有机碳和全氮才能完全恢复[16]。Li等[10]研究发现, 经过44年人工植被的恢复和演替, 荒漠系统表层SOM会恢复到90%。本研究发现, 纯草本植被经过近20年的发育, SOM最高恢复到天然样地的84.8%。然而, 不同深度的SOM和全氮恢复速率并不一致, 表层(0-10 cm)SOM的恢复速率最高, 与其他报道一致, 在土壤剖面上表现为表聚性的特点[12]。一方面是因为更多的植物残体和凋落物很容易被表层土壤所截获, 另一方面是因为来自于地表发育和拓殖的生物土壤结皮的碳氮固定[10]。虽然有众多研究一致报道人工植被能明显加速土壤肥力的恢复[11, 12, 13], 本研究却发现纯草本配置的人工植被类型下的SOM恢复速率最快, 尤其是较深层SOM(40-50 cm)的积累明显超过了靠自然恢复的撂荒地。其原因是相对于灌木和乔木, 草本植物种子产量高, 更容易在贫瘠的土壤中萌发并定居, 往往是生态修复的先锋植被, 很大程度上加速人工生境的生态演替[17]。其次, 纯草本植被的草本盖度相对均一、草本根系密集的分布在浅层土壤中、且具有更新和周转速度快的特点, 大量死亡的根系腐殖质化后转化为SOM。而乔木和灌木的根系通常较深, 且分布相对分散, 有明显的肥力岛屿作用[13], 其根系的更新和周转速率较草本缓慢。

土壤中的氮素大多为有机结合形态, 无机态氮一般占全氮的1%~5%。研究发现, 黄土高原生态系统中的土壤氮素主要取决于生物量的积累和土壤有机质分解的强度[18]。本研究所选择的5种不同植被配置模式中, 纯草本配置的草本盖度和生物量均远高于其他植被配置类型(表1), 这意味着将有更多的草本凋落物归还到土壤中而使其生产力得以提高, 最终导致生物量积累的增加。同时, 生物量的累积也刺激了土壤微生物种群和数量的增加, 进而加速凋落物和土壤有机质的分解。另外, 地表的生物土壤结皮, 尤其是具有固氮活性的藻类结皮[19]有利于表层(0-10 cm)土壤全氮含量的增加。其中混播的豆科植物更是能够耐受低氮环境, 在土壤中与根瘤菌形成固氮根瘤, 从而进行有效的固氮作用, 使土壤中氮的积累大幅度提高[20], 补充了较深层的土壤全氮含量。凋落物和有机质中的有机氮通过土壤微生物的矿化转化为无机氮(N

磷和钾是植物生长不可缺少的生命元素。土壤中绝大多数的磷和钾来自于土壤母质中的矿质成分, 生物因素对其虽有作用, 但影响不大[22]。全磷和全钾含量只能反映土壤中磷和钾的总储量, 而速效钾和速效磷更能指示土壤的养分可利用性。矿区排土场土壤是由深层土壤回填而形成的, 由于黄土高原母质土壤较为均匀一致, 全磷和全钾的分层现象也不明显, 这与巩杰等[22]和马建军[23]的研究结果相一致。同时也说明土壤全磷和全钾含量不能真实地反映该地区土壤生态修复的程度和效果。土壤中速效磷和速效钾的供给对植物来说有重要的营养作用, 对土壤的生态恢复效果的评价具有更重要的指示意义。所以, 今后在黄土高原区土壤钾和磷的恢复研究中, 更应该关注土壤速效磷和速效钾的含量变化。

人工植被的重建的确促进了矿区排土场土壤中SOM、TN和N3O--N含量的增加。经过近20年的修复, 黑岱沟煤矿区排土场50 cm内的平均SOM、TN和N

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|